- 食育

カモンハウス会員の皆さんの投稿分析で分かった!子どもの好き嫌いを減らす作戦!好き嫌い克服アイデアランキング

カモンハウスにて募集した「トークのお部屋:子どもの好き嫌いを減らす あなたの家の作戦教えてください!」に、集まったコメント投稿をカモンハウス編集部が分析しました。

カモンハウスにて募集した「トークのお部屋:子どもの好き嫌いを減らす あなたの家の作戦教えてください!」に、集まったコメント投稿をカモンハウス編集部が分析しました。

アウトドアでの食事は、自然の中ならではの特別なおいしさを楽しむことができます。食材を手に取り、火をおこして料理を作る喜びは、日常の喧騒を忘れ、心をリフレッシュする素晴らしい機会です。しかし、アウトドアの経験が少ない方にとっては屋外での調理は慣れていないため、戸惑うこともあるでしょう。そこで、会員の皆さまの声をご紹介しながら、アウトドア料理を楽しむポイントをご紹介します。おすすめの道具や下準備のコツ、便利な調理食材などをお伝えし、初心者の方でも楽しくおいしい料理を作るヒントをご紹介。今回は、キャンプコーディネーター/アウトドア専門家として活躍している「松尾真里子さん」にキャンプのコツやレシピ提案をしていただきました!

秋は、色鮮やかな自然とともに運動会や遠足、フルーツ狩りなどが楽しめる季節です。そんな特別な時にお弁当を持って出かけると、思い出深いひとときが生まれますよね。お弁当づくりは、ただおいしい料理を詰めるだけでなく、盛り付けも楽しみの一つですね。そこで、今回は会員の皆さまからご投稿いただいたお弁当にまつわる想い出をご紹介しながら、お弁当を特別なものにするための盛り付けのコツと、初心者でも簡単にできる楽しい飾り切りのアイディアをご紹介いたします。

2023年7月31日発売の「フルーチェ Sweets<キャラメルバナナ味>」は、カモンハウス会員の皆さまからの声をもとに製品企画を進め、発売決定となった製品です。今回は、企画決定に至るまでのストーリーをご紹介いたします!

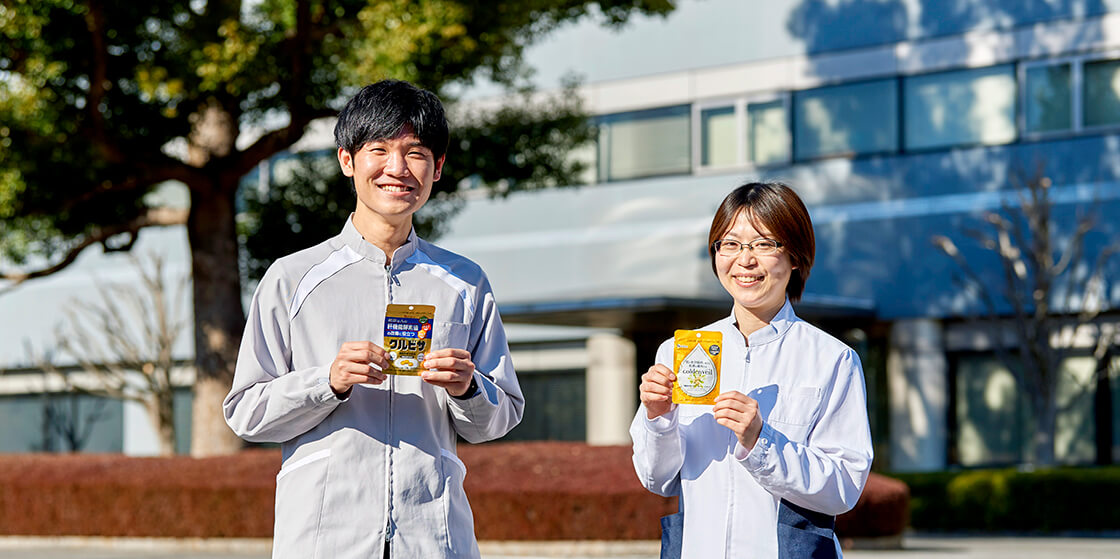

みなさん、ウコンと言えば、会食やパーティーなどのシーンで飲むイメージが強いのではないでしょうか?今回はそのウコンが持つ、意外なチカラに着目した2つのサプリ「クルビサ」と「ゴールデンヴェール」の開発者のお二人にお話を聞いてみました。

みなさんの家では、どんなカレーを作っていますか? 同じカレールウを使っていても、それぞれのご家庭に隠し味やこだわりがあり、それが家庭の味になっていることでしょう。でも、実はメーカーとしては「ルウの箱に書かれたそのままのカレーが、一番おいしい」と推奨しています。そこで、今回は、カレーの原点に戻って、ルウの箱に書かれた「作り方」通りのカレーを、丁寧に仕上げてみます。

寒い季節になると、だんだん恋しくなるのが「シチュー」。特に真っ白なクリームシチューは、レストランで食べるより家で食べることの方が多く、家庭の味として親しんでいる方も多いのでは? 野菜の栄養を余すところなく摂れて、お子さんでも食べやすいシチューは、日本の家庭の冬の定番メニュー。今回は、そんなクリームシチューの原点に戻って、ルウの箱に書かれた基本の「作り方」通りに丁寧に仕上げてみます。

「シーフードカレー」というと、なんとなく敷居が高い気がしますが、ちょっとしたコツに気を付けるだけでとてもおいしく作れます。市販のシーフードミックスを使った手軽な方法と、白身魚を使ってカレーをソースのようにあわせるレシピを料理研究家の黒田民子さんに教えていただきました。

大人も子どもも大好きな「ごちそう」といえば「ハンバーグ」! 一言でハンバーグといっても、お肉の種類やつなぎの選び方はご家庭によってさまざまかもしれませんね。今回は、シンプルな基本のハンバーグと、ハウス「ハンバーグヘルパー 」を使った簡単に作れるハンバーグを、料理研究家の黒田さんに作っていただきました。

ハウス食品グループでは毎年、東京本社が所在する千代田区の九段中等教育学校さまの、第一学年「総合的な学習の時間『地域を知る~企業訪問』」に協力しています。この授業は、キャリア教育や社会性の育成を目的に、生徒さんが千代田区内の企業・事業者を訪ね、そこで出された課題に対して解決策を提案するというユニークなもの。ハウス食品グループはこの趣旨に賛同し、共に学ぶ気持ちで取り組みを継続しています。今回は、九段中等教育学校の1年生5名の生徒さんたちがハウス食品グループ本社CSR部の神宮字 慎さんを訪問し、食品ロスについて学習、ハウス食品グループの食品ロス削減の取り組みについて説明を受けました。そして、提示された課題「自分たちの学校の給食の食品ロスを減らす方法」について約3ヶ月かけて考え、プレゼンしてくれました。

1976年にハウス食品から発売されたフルーチェ。火を使わず、親子はもちろん、お子さま一人でも安心して作ることができるデザートを届けたいという思いから生まれました。フルーチェと牛乳があればすぐできる手軽さで、幅広い世代に親しまれています。 一方、近年、日本ではペットボトル飲料の増加などで牛乳の消費量は減少傾向にあります。また、冬はあまり牛乳が飲まれない上、コロナ禍による休校や、業務用需要の停滞もあり、牛乳消費量の減少は社会問題にもなっています。しかし牛乳は栄養価の高い食品。今回は「カモンハウス」会員の皆さまから「トークのお部屋」に寄せられた2,000件近い投稿をもとにしたフルーチェアレンジをご紹介。手軽に作れるフルーチェでもっと牛乳を使ってみませんか?ぜひ、参考にしてみてください。

カレーは子どもから大人まで大好きなメニューのひとつ。朝も昼も夜も、食卓や給食、キャンプ場など、いつどこで食べても美味しく、カレーがあるだけで不思議と楽しい時間になりませんか。ハウス食品では、1926年に「ホームカレー」を発売。以来、数多くの商品を開発し、たくさんの方に笑顔を届けてきました。今回は、ハウス食品グループ製品の想い出をお伺いしたトークのお部屋からカレーに関するエピソードを集め、漫画化しました。

野菜の皮や切れ端、ヘタを使って作るスープストック「ベジブロス」。野菜を無駄なく丸ごと使おうという意識の高まりから、数年前から活用されるようになってきました。まだあまりよく知らないという方へ、魅力や使い方などをご紹介します。

「肉じゃがに餃子、から揚げといった食卓に頻繁に登場するメニュー。もちろんそのままでもおいしいけど、たまには少しアレンジしてはいかがでしょう? 料理が出来上がってからスパイスを加える方法なら、手軽で失敗知らず。まずはそのまま食べて途中で味変(あじへん)するのも楽しいですね。スパイスはスーパーなどで手軽に手に入るものばかりなので、ぜひ、試してみてください!

「なんだか今日は思いっきり辛いものが食べたい!」……そんな気分になることはありませんか? 激辛グルメのバリエーションはどんどん増え続けています。では、なぜ辛いものはクセになるのか、辛いものを食べたくなるのはどんな時なのか。私たちが辛いものを求める理由について考えてみましょう。

2021年世界保健機関(WHO)の報告によると、世界各国で大気汚染に由来する健康被害がより深刻になっていると言われています。私たち人間は空気を吸って生きているため、大気汚染を見て見ぬふりはできません。ではきれいな空気を取り戻すためにはどうしたらいいのか? 大気汚染の原因や私たちの身近でできる解決に向けた取り組みについて紹介します。

みなさんは、運動の前後にどんなものを食べていますか? 運動内容には気を配るものの、運動前後の「食事」を意識している人は意外と少ないかもしれません。しかし、どんな運動をする際も、パフォーマンスを最大限発揮するためには、きちんと栄養を摂ることが大切です。そこで今回は、運動の前後にオススメの食事についてご紹介します。

子どもが大好きなカレーは、いったい何歳から食べさせてよいのでしょうか? 使い方によっては、子どもの味覚を広げる手助けになるスパイス。今回は、子どもにスパイスを与える際の注意点や、食卓への上手な取り入れ方などについて解説します。

紫外線による日焼けは肌の大敵。紫外線から肌を守るためには、日焼け止めクリームなどでケアするだけでなく、肌を健康に保つ体のしくみをしっかりと働かせることも大切です。つまり、アウター(外)とインナー(内)、両面のケアを意識する必要があります。ここでは、インナーケアに重要な役割を果たす食事と日焼けの関係について解説します。

トレーニングの定番メニューである、スクワット。ダイエットや筋力アップなど、さまざまなうれしい効果が見込めて、効率よく全身運動ができることから人気が高いですが、正しいやり方でやらないと期待したほどの効果が得られず、膝が痛くなってしまったり、ケガの原因になることも! そこで今回は、スクワットの正しいやり方について初心者にもわかりやすく動画で解説。あわせて、もうひとつの鍵になる食事についてもお伝えしていきます。

賞味期限が短くてついつい余らせてしまいがちな豆腐。味噌汁に入れて使い切ろうと思ったら、子どもからは「また豆腐の味噌汁か~」なんていわれることも。味噌汁や白和え、冷や奴といった定番メニューだけじゃない、簡単に作れて子どもがぱくぱく食べてくれる豆腐の変身レシピを『すごい豆腐の最高においしい食べ方』(笠倉出版社)の著者で料理研究家の江戸野陽子さんがご紹介します。

カモンハウスでは、生で丸かじりしてもほとんど辛みを感じることがないという驚きの玉ねぎ、「スマイルボール」をご紹介しましたが、残念ながら販売は季節限定。そこで今回は普通の玉ねぎにひと手間かけて、「玉ねぎだけ」でおいしく食べられるレシピを料理研究家の江戸野陽子さんに教えてもらいます。

ハウス食品といえば「カレー」や「シチュー」が代表的な商品。でもそのイメージは一面にすぎません。実はアメリカではハウスフーズアメリカ社が展開する「豆腐(TOFU)」が、現地のスーパーマーケットではすっかりおなじみの存在。アメリカでは「TOFU」の会社といっても過言ではないのです。今回は、そんなTOFUにまつわるあれこれを、ハウスフーズアメリカ社Business Strategy Planning Divisionの高橋寛昌さんに取材しました。

「プロ クオリティ」をはじめ、ハウス食品からレンジ対応パウチを使ったレトルトカレーが続々と登場しています。でも、なぜレンジ? 湯せんよりも手軽につくれるから? それももちろんありますが、実はレトルト食品のレンジ対応化には、地球環境への配慮も込められているんです。そんなレンジ対応パウチにまつわるあれこれを紹介します。

「新しい生活様式」が定着し、在宅時間が長くなる中で、「家飲み」を楽しむ人が増えています。外出がままならない昨今のアルコールの楽しみ方ですが、酒量が増えて体調を崩したり、ひいてはアルコール依存症につながったりする心配もあります。今回は、上手なアルコールとの付き合い方を見ていきましょう。

最近、子どもだけで食事をする家庭が増えています。ライフスタイルの変化で親も子どもも忙しく、家族そろって食卓を囲む「団らん」が減りつつあるのです。子どもの食環境において問題とされるさまざまな「こ食」。その種類、問題点とその解決法について、紹介します。

レストランなどの飲食店では、BGMが流れているケースも多いもの。「ながら食事」は良くないと言われたりもしますが、音楽を聴きながら食べることにはどのような影響があるのでしょうか? 食事と音楽の関係や、食事をする際に適した音楽のジャンルについてご紹介します。

一般的に、「涙を流すとストレス解消になる」「心のデトックス効果がある」と言われていますが、それは本当なのでしょうか?涙がストレスを解消するのであれば、玉ねぎを切って出た涙でも、ストレスは解消されるのでしょうか?涙とストレス解消の仕組みについて、メンタルヘルスを専門とする医師の中嶋さんに聞いてみます。

毎日の食事の準備を面倒だと感じる人も多いのではないでしょうか。特に家族全員が在宅していることが続くと「毎日、ご飯のことばかり考えているうちに、食事の支度をストレスだと感じるようになった」という人も。そんな食事作りとストレスについて、メンタルケア・コンサルタントの大美賀直子さんに対処法を教えていただきました。

近年、テレビのニュースや新聞などで取り上げられることが増えた食品ロス(フードロス)問題。生産や流通過程で出るイメージが強いかもしれませんが、実は、食品ロスの半分は家庭から出ているのです。家庭でできる食品ロス削減の取り組みを、ご紹介します。

自然災害といった万が一の事態に備え、用意している人も多い非常食。最近は種類が豊富で、驚くほど、おいしいものが数多くそろっています。今回は、そんな非常食の具体的な種類や保存技術、自宅での保管方法の詳細をご紹介しましょう。

クリーム系パスタの代表格といえば、やっぱり「カルボナーラ」!あの濃厚なソースを自宅でも味わいたいけれど、なかなかうまくできない……という方もいるのでは?そこで今回は、カルボナーラをご家庭で上手に作るコツを、料理研究家の黒田さんに教えてもらいました。さらに、生クリーム不要で「濃厚」な「シチューミクス」でできるカルボナーラもご紹介します。

食事は生きていくうえで非常に大事なもの。食事を楽しむうえで、味覚、嗅覚、視覚、聴覚、触覚の五感が使われていますが、中でも味覚は非常に大事な感覚です。今回はそんな「味覚」の種類や感じ方、味覚障害の原因などについて見ていきましょう。

超高齢社会においては健康寿命を延ばすことが、個人にとっても社会にとっても重要です。健康長寿社会の実現に向けて、ぜひ知っておきたいキーワードが「フレイル」。そもそもフレイルとは何?対策や予防法は?今回は、そんなフレイルについて見ていきましょう。

体がだるい、肩がこる、なんとなく食欲がない……そんな「なんとなく不調」は体からのSOSサイン、いわゆる「未病」かもしれません。「未病」のうちに、普段の「食事」からできることを見ていきましょう。

病気ではないものの、調子が悪いことはありませんか? たとえば、なんとなくだるかったり、イライラしたり、睡眠が浅い、肩こりが重いなど病院に行っても異常と診断されない…。でも、もしかするとその症状は体からの警告なのかもしれません。今回はそんな病気でも健康でもない「未病」について見ていきましょう。

「時間栄養学」という言葉を知っていますか? 一般的な栄養学は、「何を」「どれだけ」食べるかに着目しています。一方で、「時間栄養学」は「いつ」「どんな順で」「どんな早さで」食べるかといった、食べる時間を重視した栄養学です。「時間」をうまく活用することで、ダイエットや生活習慣病予防にもつながる時間栄養学の考え方を見ていきましょう。

20年ほど前、スーパーの魚売り場で「魚を食べれば頭が良くなる」といった歌詞の曲が流れ、一世を風靡していたことをご記憶の人も多いのでは? でも、「頭が良くなる」って本当なのでしょうか。今回は、脳にとって必要な栄養について見ていきましょう。

慢性腎臓病の方向けの食事療法として、「低たんぱく質食」が知られていますが、それはなぜなのでしょうか。今回は腎臓病食として「低たんぱく質」が必要とされる理由や、ごはんやパンなどの主食でも「低たんぱく質食」が実施される背景について見ていきましょう。

高齢社会の日本で、できるだけ長く自立して生活できること。しかも若々しくイキイキと人生を楽しみたい、というのは皆の願いではないでしょうか。では、老けないようにするにはどうしたらよいのでしょう。もちろん適切な運動や休息、ストレスのコントロール、趣味や社会的な活動を継続しやりがいや気力を維持することも大切なことです。今回は、特に「老けない=できるだけ老化スピードを抑えて健康である」ための食生活について考えてみましょう。

骨の強度が低下してもろくなる病気「骨粗鬆症(骨粗しょう症)」は、年を取るとともにかかりやすくなり、特に女性に多いのが特徴です。骨粗しょう症になると骨折しやすくなり、高齢者は転倒などが原因で骨折し、身体を動かさないうちに筋肉が衰え「フレイル」になることも。今回は、骨粗しょう症の原因や症状、骨の健康に関わる栄養成分などについて見ていきましょう。

たんぱく質は水分を除いた身体の成分で最も多くの割合を占めています(約16%)。ご存じの通り、たんぱく質は血となり肉となるもので、皮膚、髪、爪、内臓など体内のいたるところに存在しています。そのため、美容に健康にと役立つことがいっぱい。そこで、今回は「たんぱく質の摂り方」についてお話ししたいと思います。

炭水化物、脂質とともにエネルギー産生栄養素のひとつである「たんぱく質」。筋肉や臓器、皮膚、髪など、人間のカラダをつくっている構成成分であり、それ以外にも生命の維持に必要です。そんなたんぱく質について、詳しく見ていきましょう。

ヴィーガン、ベジタリアンなどの「動物性食品を摂らない食生活」を送る人が増えているアメリカ。一過性のブームではなく一つの食生活スタイルとして定着しつつある中で、日本の豆腐が「TOFU」として親しまれているそうです。肉や魚の代わりとしてだけでなく、アメリカには日本人も知らなかったTOFUの楽しみ方が?Allaboutガイドで2018年からマサチューセッツ州で暮らす小池りょう子さんに、現地から生の声をレポートいただきました。

ハウス食品グループが開発した「スマイルボール」というタマネギをご存じですか? なんと、生で丸かじりしてもほとんど辛みを感じることがないという、驚きのタマネギなのです。このタマネギが誕生するまでには、なんと十数年の研究を費やしています。今回は、「多分、日本一タマネギのことを考えているチームです」と語る、ハウス食品グループ本社 新規事業開発部の正村典也と脇本友紀子の二人に、「スマイルボール」の開発秘話や魅力について、たっぷり教えてもらいました。

季節に関わらず体が冷える、手足が冷たい……。健やかに日々をすごすためにも、改善したいところです。日々の生活の中でも体を温める方法はいろいろありますが、食事についても諸説言われています。例えば、ビタミンEが多い食材は体を温める、カプサイシンは体を温めるなどですが、その理由は意外と知らないもの。体を温める理由を知って、ポカポカを目指しましょう!

花粉や季節の変わり目の乾燥、長期間にわたるマスク生活などが重なり、最近肌が荒れがち……という人も少なくないのではないでしょうか。そんな時には、スキンケアだけでなく「食事」を見直すことで改善ができるかもしれません。今回は、美肌につながる栄養素と食事をご紹介します。

健康のために運動をしている人が知っておきたい知識の一つが、運動と食事タイミングの関係。なかなか筋肉がつかない、すぐに疲れてしまって運動自体を楽しめないという人は、もしかしたら食事の取り方が悪いからかもしれません。運動の効果を最大限にするための正しい食事の方法を考えてみましょう。

新しい生活様式で外出時にはマスクが手放せない今、どうしてもマスクによる肌荒れが気になりますよね……。マスク生活の中で、肌トラブルとはどう付き合っていくのがよいのでしょう。マスク着用時の肌状態や、肌トラブルの予防方法、美肌を保つコツなど、マスクによる肌トラブルを抱えている患者さんの肌を多く診てきた、ウォブクリニック中目黒 総院長・皮膚科医の高瀬聡子先生に教えていただきます。

今も昔も関心が高いのが、ダイエットに関する話題。特に情報があふれる現代は、役立つノウハウに交じって真偽が定かでないダイエット方法も数多く存在しています。間違ったダイエットは、健康を損なうリスクもあるので注意したいもの。そこで、数あるウワサのウソ・ホントを、管理栄養士に教えてもらいました。

「食べる時は野菜から」が、もはや定番となりつつあるベジファースト。手軽で続けやすいダイエット方法として注目され続けていますが、実は正しく取り入れるためには注意するべきこともあります。今回は、そんなベジファーストについて、メリットや長続きさせるためのポイントなども合わせて改めてご紹介します。

最近ストレスがたまっていてつらい……と感じている人は多いのではないでしょうか。日々の食事は体はもちろん心にも大きな影響を与えています。ストレスがたまっている時こそ、毎日バランスのよい食事を心がけたいものですよね。栄養たっぷりの食事を摂ることで、ストレスに負けない体と心を作るための方法を専門家に伺いました。

特に思いあたる原因がないのに何となく不調になりがち。ストレスがかかっていたんだと、済ませてしまいがちですが、実は原因は無意識に心身に影響を与えている「自律神経」のバランスが崩れていたことかもしれません。自律神経とは何か? また、うまくコントロールする方法をご紹介します。自律神経を整えて、健やかな毎日を過ごしましょう。

「脳フィットネス」という言葉をご存じですか。人生100年時代、いつまでも自分らしく生きるためには、体の健康だけではなく、脳の健康も重要です。そこで実践してもらいたいのが「脳フィットネス」。「脳フィットネス」とは、体を動かすことで脳を活性化させ、健康な脳を保ち、認知症の予防や健康寿命を延ばすというもの。空いた時間などに室内で手軽にできるものが多いので、ライフスタイルや体力に合わせて、試してみてはいかがでしょう。

もはや国民病とも言われる花粉症。症状を引き起こす花粉はスギだけではないので、つらいと感じる期間が長い人も多いのではないでしょうか? 今回は、そんな花粉症にまつわるウソ・ホントをピックアップ。アレルギー専門医に話を聞き、医学的に探ってみました。

体に必要な栄養素の摂取を補助してくれるサプリメント。コンビニエンスストアなどでも手軽に購入できることもあって、ライフスタイルに取り入れている人は多いことでしょう。でも、さまざまな情報が氾濫しすぎて、自分にとって本当に必要なものなのか、効率的に摂取できているのかなどを見極められないこともあるもの。そこで、サプリメントに関するウソ・ホントを、NRサプリメントアドバイザーに教えてもらいました。

ダイエット、在宅ワークのストレス発散、体力維持、はたまた気分転換の散歩として「ウォーキング」は日常にも取り入れやすいもの。ただ「歩くだけだから簡単」と、つい我流で行ってしまいがちですが、実はとても奥が深いんです。自分の目的に応じて効果をだすためには、姿勢や歩く時間、速さなどのコツが必要。ここでは目的別に効果をだすためのウォーキング法をAll About「ウォーキング・姿勢」ガイド長坂靖子さんにご紹介いただきます。

天日乾燥することで、栄養や旨みがギュッと凝縮されるのが乾物の良いところ。例えば切り干し大根の場合、戻しても食物繊維やカルシウム、鉄分が生の大根の2~3倍以上にも。また、干すことで旨みや風味もアップします。健康のためにも料理の工夫としても、もっと取り入れたい乾物。今回は、乾物の栄養や上手な戻し方、気を付けたい保存方法などをご紹介します。

食物アレルギーは「子どもがなるもの」というイメージがあるかもしれません。しかし、大人になってから突然発症することも。気づいていないだけで、「実は食物アレルギーだった!」というケースもあるんです。健康やおいしい食事のために、食物アレルギーに対する理解を深めていきましょう。

量販店やコンビニでもよく見かける、特保(トクホ)や機能性表示食品、栄養機能食品などの表示。「なんだか体に良さそうということはわかるけど、詳しくはよく知らない」という人も多いのではないでしょうか。表示の違い、また、こうした食品を上手に利用するための方法をご紹介します。

仕事や子育てで毎日忙しく「何となくやる気が出ず疲れている」「休んでも疲れがとれない」という不調がある方もいるのではないでしょうか?実は年齢や体力のせいではなく「脳疲労」も影響しているかもしれません。さまざまな疲労感は体だけでなく脳が原因との研究もあり、「脳疲労」が注目されています。ここではどうすれば脳をしっかり休められるのかご紹介します。

季節の変わり目になると体調を崩してしまう……そんな方も少なくないのではないでしょうか。特に日ごろからストレスの多い生活を送っていて、その傾向が顕著という声も。ただ少々不具合があっても不調の原因がわからず、何もせずに済ませている場合もあります。ではなぜ季節の変わり目は体調が悪くなりやすいのでしょうか。その原理を知れば、不調を防ぐ方法も見えてくるかもしれません。

使わないと衰えてしまう、筋肉。身体はもちろんですが、実は顔の筋肉である「表情筋」も無表情でいるとたるみや老け顔に繋がってしまうんです!長引くマスク着用に加えてリモートワークで人と会う機会が減っている現在、いつも以上に無表情になっていませんか?そんな方のために今回は、“顔の筋トレ”をご紹介。表情筋研究家の間々田佳子さんに教えていただきました。

テレワークが普及し、在宅ワークで通勤の必要がなくなったという方も多いのでは。通勤時間が減った分、もっと有効に朝の時間を使ってみたいですよね。そうすれば、ずっと閉じこもりきりでストレスが溜まりがちな自宅でのテレワークでも、もっと毎日を快適に気持ちよくすごせるはず!というわけで、朝の日課として、いわゆる「モーニングルーティン」を始めてみるのはいかがでしょうか。「モーニングルーティン」として取り入れるべき運動や食事、無理なく続けるためのコツを、専門家に教えていただきました。

皆さんも一度は耳にしたことはあるでしょうが、古くからさまざまなものが「食べ合わせが良くない」と言われています。「これって全部ホント?」そんな疑問を管理栄養士にぶつけたところ、意外な答えが返ってきたので、理由とともにご紹介!なお、こうした理由には諸説あるので、あくまで話のネタとしてお楽しみください。

温室効果ガスとは、文字通り温室のような効果で地球を暖めるガスのこと。もしも温室効果ガスがなかったら、地球の表面はマイナス19度くらいに下がってしまい、今と同じように暮らせる環境ではなかったはず。しかし、増えすぎると必要以上に気温が上がり、さまざまな異常気象が起きやすくなるとも考えられています。増えすぎても減りすぎても困る、私たちの暮らしに大きく影響する温室効果ガスについて、親子で考えてみましょう。

私たちは「パーム油」を毎日のように食べたり使ったりしています。そう聞いても、「パーム油って何?」と疑問に思う人が大半でしょう。実はパーム油は加工されて、子どもたちが大好きなスナック菓子やパンをはじめいろんな食品に含まれたり、洗剤やシャンプーにも利用されるなど、私たちの暮らしとは切り離せない油になっています。そんな身近なパーム油、生産国では数々の問題を抱え、大規模な森林破壊の原因になるなど、「便利だから使う」では済まない状況になっています。そうした地球規模の問題に対し、どう対処すればいいのか、私たちができることを親子で知っておきましょう。

食品ロスとは、本来食べられるのに捨てられている食品のこと。「そんな、もったいない……」。でも、どうしても野菜を使いきれなかったり、残り物を古くしてしまったことありますよね。そして、その「どうしても」は、家庭でもスーパーでも農家でも同じなんです。食品ロスはどのくらい、なぜでてしまっているのでしょうか。食品ロスについて学び「もったいない」の気持ちを育てましょう。ご家庭での原因を見つけて、食べきる・使いきる方法と一緒にご紹介しますので親子でぜひ実践してみてくださいね。

とかく気になる「ニオイ問題」。人に会う時などは人を不快にしていないか心配になるものです。 そんなニオイの中から、今回は口臭に着目。現役の歯科医師でAll About「歯の健康」ガイドの丸山和弘さんによると、食べ物や生活習慣、体調など、さまざまなことが要因になるそうです。実は歯みがきだけでは不十分な場合もあるという口臭。この正しい予防法を、早速、丸山さんに聞いてみましょう。

在宅での介護生活において、入浴などのケア同様、徐々に問題となるのが食事。「うまくかめない」「うまく飲み込めない」といった、高齢ならではの困りごとが口の中にも出てくるからです。All About「介護」ガイドで介護アドバイザーの横井孝治さんに、高齢者の食事問題や介護生活における「食」の心構えについて伺いました。

和食がユネスコの無形文化遺産に選ばれるなど、世界に誇る食文化を持つ日本ですが、減塩に関しては遅れ気味⁉ 実は世界的に見ても塩分摂取量が多いんです。高血圧予防のためにも、減塩は重要な課題でもあります。もちろん塩を摂らないことも重要ですが、塩を体の外にだすことも重要。無理なく減塩するためのポイントを紹介します。

減塩するためにまず始めたいのが、塩分が多めで味付けの濃い料理を好む「濃い味舌」を改善すること。普段の食生活を見直しつつ、ちょっとした工夫で味に物足りなさを感じることなく、味覚改善する方法を紹介します。

偏った食生活になってしまった時に、陥りがちなのがビタミン不足。さらにビタミン不足が進み欠乏症になると、健康に甚大な影響があるそうです。そこで今回は、実は現代でも油断できない「ビタミン欠乏」の原因と危険性を、ハウスウェルネスフーズの「ビタミン博士」こと山本憲朗研究員に教えてもらいました!

人体と密接な関係を持つビタミン。でも、どうしてビタミンを摂らなければいけないのでしょうか。今回はビタミンに関する基礎知識から意外な事実まで……ハウスウェルネスフーズの「ビタミン博士」こと山本憲朗研究員に「ビタミンのキホン」を教えてもらいました!

甘い物が好きだったり、出汁のきいた物が好きだったり、人それぞれ異なる「味覚」。「五味」と呼ばれる基本的な味を感じる味覚は生まれつき決まっていて個性がありますが、味覚形成に大きな影響を及ぼしているのが、「小さい頃の食生活」なのです。味覚は生まれつき決まってしまうものではなく、学習によって幅を広げられるもの。今回は、子どもの味覚を育てる方法についてご紹介します。

「魚よりも肉が好き!」という子どもは少なくありません。でも、魚には豊富に栄養素が含まれているため、偏りなく食べることが大切。そこで、魚の栄養とおいしく食べてもらえる魚料理のコツを、給食管理栄養士の松丸奨さんに伺いました。

地震や豪雨など、「もしも」は突然やってきます。そんな時でも、いえ、そんな時だからこそ、健康のためにも食糧を確保しておきたいもの。だけど備蓄をしていても、こまめに消費期限をチェックし、ストックを絶やさないようにするのはなかなか大変です。忘れない、切らさない、無駄にしない非常食の備蓄サイクルをつくるには、どうすれば良いのでしょうか?

野菜や果物には、通常は捨てられてしまう皮にも栄養成分が含まれています。中には食べられないものもありますが、食べてみれば意外と美味なものも!皮ごと食べられる野菜や果物と、その食べ方をご紹介します。

野菜を加熱すると栄養が壊れてしまうから生で食べるほうがよい、と言われたり、生野菜はかさ張ってしまいたくさん食べることができないため、加熱した野菜のほうがよいと言われたり、迷ってしまいますね。実は生野菜にも加熱野菜にもそれぞれ長所があります。具体的にどのような違いがあるのでしょうか。

すっかり定着してきた糖質コントロール。食事量を減らし、炭水化物を食べないようにすれば成り立つと考えている方も多くいるのではないでしょうか? しかし、糖質コントロールで大切なのは自己流で行わずそのしくみを知って正しい知識の上で実践すること。ここでは、なぜ効果的とされるのか、また食事の上で気をつけたいことをご紹介します。

昨今、世界的に健康志向の人が増えているようです。昔は専門的なお店で買うことが主流だったスーパーフードを、一般的なスーパーでもよく見かけるようになりました。でも耳慣れない食品も多いスーパーフード。実際はどんなもので、どうやって食卓にとりいれるのかも分からず、上手に活用できていない人も多いのでは? そこで今回は、スーパーフードの説明や効果、具体的な食べ方までご紹介します。

洋食屋さんの定番メニュー「ハヤシライス」。「ルウ」を使えばお鍋ひとつで簡単に作れて後片付けも簡単! 今回は、ルウの箱に書かれた基本の「作り方」通りのハヤシライスと、ハヤシライスソースを活用したアレンジレシピを、料理研究家の黒田さんと一緒に作っていきましょう。

大人も子どもも大好きな「ごちそう」といえば「ハンバーグ」! 一言でハンバーグといっても、お肉の種類やつなぎの選び方はご家庭によってさまざまかもしれませんね。今回は、シンプルな基本のハンバーグと、ハウス「ハンバーグヘルパー 」を使った簡単に作れるハンバーグを、料理研究家の黒田さんに作っていただきました。

加齢による老化は、誰しも逆らえないもの。しかし「見た目年齢」を若々しく保つことは、努力すれば可能です! 今回は、そんなアンチエイジング界で最近話題のキーワード「糖化」に注目。老化を促進させる原因のひとつと言われる「糖化」について紹介します。

「冷えは万病の元」と言われるほど、健康と美容の大敵である「冷え性」。身近なワードになったものの、意外と知らないことも多いのではないでしょうか? そこで今回は、冷え性の原因と改善策について、専門家にアドバイスをいただきご紹介します。

「ぐっすり眠れない」「スッキリ目覚めない」とお悩みの方はいませんか? 睡眠の質がよくないと、心身共にダメージを受ける可能性もあると言われるので、できる限り改善したいですよね。睡眠についての情報はたくさんあるものの何がウソで何がホントか、わからない。そんな方のために正しい睡眠をご紹介します。

病気が進行しないと症状が表れにくいことから、「沈黙の臓器」とも呼ばれる肝臓。アルコールの分解機能に注目されがちですが、他にもさまざまな役割を担っています。この大切な臓器について、機能や主な病気の症状を紹介します。

気づかないうちに徐々に症状が進行し、最終的には歯が抜けてしまうこともある歯周病。20代ですでに2割以上がかかっていると言われ、年齢があがるにつれて割合が増えていく「国民病」でもあります。さらに、歯だけではなく、歯周病菌が他の病気を引き起こす可能性があることも。なぜ歯周病になるの? 歯周病をいち早くみつけるには? 予防のためにできることは? 歯周病について解説します。

同じような生活をしていても、風邪にかかりやすい人とかかりにくい人がいます。実は、それには「免疫力」が大きく関係しているのです。通常、年を重ねていくと免疫力は衰えていきますが、普段の生活習慣によっても、免疫力は大きく変化します。健康な毎日を送るために、知っておきたい免疫の仕組みや、免疫力を高めるために気を付けたいことをご紹介します。

食品によって栄養の「吸収率」が違うという話を聞くことがありますね。たとえば「カルシウムを600mg摂りましょう」と言われますが、この量を摂れば体は健康を維持できるのでしょうか? それとも、吸収した量が600mgになるように摂取する必要があるのでしょうか? ほかの栄養素はどうなのでしょうか?

カルシウムが身体にもたらす影響を聞いたことがある人もいらっしゃるのでは? それって本当?カルシウムは、そもそもどんな役割を果たすものなのか、どうやって摂ればよいのか、不足したら/摂りすぎたらどうなるのか……といった疑問にお答えします。

毎日手軽に野菜を食べたい方におすすめなのが「ダイレクトフリージング」という野菜の保存方法。野菜を切ったらそのまま冷凍、使いたいときに使いたい量だけ取り出してそのまま調理できるので、圧倒的時短&野菜の保存が可能になるのです。その基本の手順と向いている野菜、さらに調理方法までご紹介します。

いつも何気なく食べている食事の中に、実は素材の組み合わせや調理によって、栄養成分の吸収を促すなど、おいしいだけでなく健康面でも役に立っているものがあります。今回は、そんな魅力的な「食べ合わせ」の例をご紹介しましょう。

健康に生きる上で「食事」はとても大切なもの。生命活動に必要な栄養素の摂取という意味だけでなく、心の栄養や社会性など様々な役割があります。多様化する食事シーンですが、みんなで美味しく食べることを見直してみましょう。

女性ホルモンと似た働きをすると言われ、多くの女性に支持されてきた大豆イソフラボン。それは知っていても、効果的な摂り方をしらないと実は……ということも。大豆イソフラボンを摂って毎日イキイキするためにはどうすればいいのでしょうか、食生活とサプリメントに詳しい小浦ゆきえさんにお聞きしました。

カレー専門店でカレーを食べた後に「チャイ(マサラチャイ)」を飲むのが習慣という人も多いのでは? また、寒い季節になると、身体があたたかくなる飲み物がほしくなることもありますよね。そこで今回は、インド・スパイス料理研究家の香取薫さんに、本場のチャイと、スパイスだけで作る冬におすすめのスパイスティーの作り方を教えていただきました。

理想のボディを手に入れるために不可欠な「運動」ですが、体を動かす「時間帯」まで気にしている人は少ないはず。しかし実は、ダイエットに最適な時間帯があることをご存知でしょうか?忙しい毎日、ダイエットは少しでも効率よく行いたいのが女性の本音!というわけで、ダイエットに最適な時間帯と効率アップの方法について、日本体育協会公認アスレティックトレーナーの西村典子さんに教えていただきました。

高カロリーな食事はダイエットの天敵。だから大好きなお肉も我慢している……という方に朗報です!実は、ポイントを押さえれば、ダイエット中もお肉を食べてOKなのです。ダイエット中のお肉との付き合い方について、管理栄養士の浅尾貴子さんに教えていただきました。

万病の元ともいわれる「風邪」。誰もが一度はかかったことがあるでしょう。人によっては一年に何度も繰り返し「風邪」を引いてしまったり、時にこじらすこともあります。そんな「風邪」の対策をしておきたいものです。

寒い季節になると、だんだん恋しくなるのが「シチュー」。特に真っ白なクリームシチューは、レストランで食べるより家で食べることの方が多く、家庭の味として親しんでいる方も多いのでは? 野菜の栄養を余すところなく摂れて、お子さんでも食べやすいシチューは、日本の家庭の冬の定番メニュー。今回は、そんなクリームシチューの原点に戻って、ルウの箱に書かれた基本の「作り方」通りに丁寧に仕上げてみます。

「腸内環境」という言葉を聞いたことはないでしょうか?私たちの腸のなかには500~1,000種類、100兆個以上の細菌が生息していて、そのバランスが健康に大きく関わっていると言われています。腸内環境を整えて健康を保つ秘訣をご紹介します。

小さいお子さんを持つご家庭にありがちな悩みといえば、子どもが野菜を食べないこと。今回は、子育ての中で大きな壁となる「野菜嫌い」を克服する方法について、考えてみましょう。

1個あれば何かと重宝する圧力鍋。今回はそんな圧力鍋を活用したカレーの作り方を、料理研究家の黒田民子さんに教えていただきました。

減塩のコツとして「スパイス」を活かした調理法はいかが?臭み消しから香り付け、辛味付けなど幅広く活用されるブラックペパーの存在感を活かした、簡単な減塩レシピをご紹介します。ブラックペパーのスパイシーな刺激と香りが料理に加わることでメリハリのある味になるため、減塩でも味がぼやけず、もの足りなさを感じません。塩分が少なくても美味しく感じることができるので、上手に活用すれば減塩の強い味方になりますよ。

糖質を制限していても、やっぱりカレーが食べたい・・・!という方必見。糖質をカットしてカレーを楽しむ方法として、カレールウを使わずにスパイスから作るカレーをご紹介します。

ダイエットや健康のために糖質量を意識する人が増えています。だからといってあれもこれも我慢しなくてはならないわけではなく、食材の選び方次第で、大幅な糖質制限が可能なのです。今回はカレールウを使った「糖質オフのカレー」を紹介します。

スーパーに並んだ野菜を選ぶとき、どのように選んでいますか?なんとなく親から教わった人もいるかもしれませんが、「これが旬のいい野菜!」と自信をもって選べている人は少ないかもしれません。今回は野菜を知り尽くした八百屋「瑞花」の伊藤香織さんに野菜の目利き術を教えていただきました。

スーパーに並んだ野菜を選ぶとき、どのように選んでいますか?なんとなく親から教わった人もいるかもしれませんが、「これが旬のいい野菜!」と自信をもって選べている人は少ないかもしれません。今回は野菜を知り尽くした八百屋「瑞花」の伊藤香織さんに野菜の目利き術を教えていただきました。

スーパーに並んだ野菜を選ぶとき、どのように選んでいますか?なんとなく親から教わった人もいるかもしれませんが、「これが旬のいい野菜!」と自信をもって選べている人は少ないかもしれません。今回は野菜を知り尽くした八百屋「瑞花」の伊藤香織さんに野菜の目利き術を教えていただきました。

カレーの香りの元にもなっている「クミン」(パウダー)は、普段の炒め物や焼き物、煮込み料理などに加えるだけでも、エスニックな風味を引き立て満足感をプラスしてくれます。そんなクミンを活かした、簡単にできる減塩レシピをご紹介します。

働く女性の毎日にあらわれがちな、さまざまな「不調」。忙しくてなかなか対策が取れないという人も、まず手軽にできる食生活から見直してみませんか?今回は免疫力の低下や睡眠不足、ストレスといったお悩みに効果が期待できる食材の組み合わせをご紹介します。

「シーフードカレー」というと、なんとなく敷居が高い気がしますが、ちょっとしたコツに気を付けるだけでとてもおいしく作れます。市販のシーフードミックスを使った手軽な方法と、白身魚を使ってカレーをソースのようにあわせるレシピを料理研究家の黒田民子さんに教えていただきました。

「健康のために野菜を食べなきゃ」と思っていても、じつは調理法や選び方によっては、せっかくの栄養素がしっかり摂れていないこともあるのだとか。そこで、今日から使える「野菜の栄養素を無駄にしないための豆知識」を、お教えしましょう。

料理をしているとき、「何故こうするんだっけ?」と疑問に思ったり、「結局何が正しいの?」と迷ったりすることはありませんか?今回は、そんな疑問についてお答えします。

前編では、「野菜室」の意味や、冷蔵庫に入れる野菜・入れない野菜の違いなどをご紹介しましたが、後編では各メーカーがこだわる最新の野菜室情報や、野菜にまつわる「冷凍」の進化、そして、実際にどんな機種を選べばよいのかまで、家電コーディネーターの戸井田さんに教えていただきました。

皆さんのご家庭では、冷蔵庫の「野菜室」をどう使っていますか?意外と知らない野菜室と冷蔵室の違いや、冷蔵庫に入れる野菜・入れない野菜の区別など、冷蔵庫と野菜にまつわる基礎知識を、家電コーディネーターの戸井田さんに聞いてみました。

ひとくちにごはんといっても、白米、玄米、麦ごはん、雑穀米など、米の種類によって栄養素は違ってきます。味、種類によって異なる栄養の特長やそれぞれどのような食事に合わせるとおいしくいただけるのか、そんな疑問に管理栄養士の岡田明子さんがお答えします。

子どもたちの大好きな時間といえば、おやつの時間。しかしおやつは、ただのお楽しみだけではなく、子どもの成長をサポートするという側面もあることをご存じでしょうか?今回は、そんなおやつについて、管理栄養士であり、All About「離乳食・幼児食」ガイドでもある川口由美子さんがアドバイス。おやつの役割や、簡単でおいしいレシピを教えていただきました。

理想的な食事を心がけていても、必要な栄養素をすべて取り入れるのは至難の業。そんな時、サプリメントに頼るケースもあるでしょう。そこで、上手に摂り入れる方法や注意点などを、サプリメントに詳しい小浦ゆきえさんにお聞きしました。

食べたものの消化吸収だけではなく、人間の免疫を司っていることなども解明され、近年注目を集めている「腸」。「第二の脳」とも言われる腸の基礎知識や、免疫との関わりなどについて、Q&A形式でご紹介しましょう。

作ったカレーを、そのまま室温で置いているご家庭もあるかもしれませんが、一度しっかり煮込んだから大丈夫と過信すべからず!夏はもとより冬でも、一晩寝かせたカレーでは、食中毒が起こりやすくなるリスクがあるのです。

「よい睡眠」とは、寝床に入ったらすぐ眠れ、起きようと思う時刻までぐっすり眠れ、起きたい時刻に自然に気分よく目が覚め、日中は午後のひと時を除いて眠気がない睡眠のこと。そんなよい睡眠のために、食事の面からできることをご紹介しましょう。

夏になると、何だかやけに食べたくなるのが辛い料理。ランチタイムにふと周りを見れば、「暑い、暑い」と言いながらカレーを食べ、余計に汗を流す人もいたりして……。でも実はこれ、とっても理にかなった行動なのだそうです。All About「食と健康」ガイドの南恵子さんから教わった、暑いにも関わらず、無性に辛いモノを食べたくなる理由とは?

とろ~り、ツルンとした食感が人気の「マロニー」は、鍋料理のお供に欠かせない存在、鍋料理以外ではなかなか食べる機会がないかもしれませんが、実は低GI・GL値の食品だってご存じでしたか? そこで今回は、食材ひとつしかない料理、その名も“しかない料理”を得意とする料理研究家・五十嵐豪さんに、マロニープラスワンでできるメニューを3つ考案していただきました。どれも10分ほどでできるので、時間がないときにうってつけです。

食事をすると血糖値が上がります。この上昇幅が大きいと、糖尿病や肥満のリスクになるため、できるだけ低く抑えたいところ。そこで登場したのが、GI(グリセミックインデックス)、GL(グリセミックロード)の考え方です。

塩分は人間にとって大切な栄養素ですが、さまざまな健康リスクを高めるため、摂りすぎに注意が必要です。しかし日本食は醤油、味噌など塩を使った調味料による料理が多く、ついつい塩分を摂りすぎてしまうことも。減塩のためにできることはないのでしょうか?

食前と食後の10分間のウォーキング習慣を身につければ、太りにくい体作りができます。ポイントは、ウォーキングのタイミング。その他、習慣化のコツについても解説します。

みんなが大好きなメニューと言えばカレー。でも、一口でカレーと言ってもいろんな種類がありますよね。そしてタイプによっても最適な鍋は異なります。今回はキッチンツールに詳しいフードスタイリスト・料理研究家の野口英世さんに、持っていたら重宝する鍋を3種選んでいただきました。

日本人の「国民食」とも言われるカレーライス。ルウから作る日本のカレーは、いまや和食と称しても過言ではないくらい、ごはんと切り離せない関係にあります。そんなカレーに合うごはんは、どうやって炊けばよいのでしょうか。家電のプロの戸井田さんに聞いてみたところ、意外な事実が判明しました。

カレーライスはおいしいですが、どうしても食べすぎてしまうのが玉にキズ。おいしいカレーをたくさん食べるにはカレーのカロリーを抑えるのがいちばん。そこで今回はカレーのカロリーをおさえる方法をお教えします。

今、海外セレブやモデルの間で流行中の「ヘルシースナッキング」は、おやつを我慢する必要がなく、ノーストレスで楽しく減量ができるダイエット法。ヘルシースナッキングの考え方や、正しいおやつの選び方について紹介します。

季節や時間、場所を問わず、気軽に身体を動かせる「ウォーキング」。通勤中でも買い物中でも、呼吸やフォームをちょっと意識するだけで、健康効果、ストレス解消効果が得られます。今回は、ビギナーさんも安心してトライできる方法をご紹介します。

みなさんの家では、どんなカレーを作っていますか? 同じカレールウを使っていても、それぞれのご家庭に隠し味やこだわりがあり、それが家庭の味になっていることでしょう。でも、実はメーカーとしては「ルウの箱に書かれたそのままのカレーが、一番おいしい」と推奨しています。そこで、今回は、カレーの原点に戻って、ルウの箱に書かれた「作り方」通りのカレーを、丁寧に仕上げてみます。

健康や美容に効果があると言われ人気の「ビタミンC」。コンビニのドリンクコーナーでもコーヒーの隣にビタミンC入りドリンクが並んでいるほどです。これほど身近なビタミンCを効果的に摂るためにはどうしたらよいのでしょうか?

栄養バランスが取れた食事を、手早く作ることができたら……。そう思っているなら、一品でさまざまな栄養素が摂れる“具だくさんスープ”がおすすめ。失敗しない食材の組み合わせや、手軽に作れるおいしいレシピをご紹介します。

最近注目を集めている“スパイスティー”。スパイシーで甘い香りは、リラックスタイムにぴったりなだけではなく、体調を崩しやすい季節の変わり目にもおすすめのドリンクです。この記事では、各スパイスの香りの特徴を解説しながら、おうちで簡単にできる“スパイスティー”のアレンジレシピをご紹介します。

“米粉(こめこ)”は、お菓子やパン作り、うどんなど、さまざまな料理に活用できる万能食材です。小麦粉の代替品として、小麦アレルギーの方やグルテンフリーを意識している方にも人気があります。農林水産省が、2022年4月から輸入小麦の政府売渡価格について、主要銘柄平均で17.3%の引き上げを行ったことなどを受け、“米粉”の家庭での消費量も増えています。(注1)そこで今回は、 “米粉”の代表的な種類や特長、小麦粉との違いなどをお伝えしていきます。また‟米粉”初心者の方や親子でも楽しく簡単に作れるお手軽レシピもご紹介するので、チャレンジしてみてください。

10月31日はハロウィーン。特別なお料理を作ったり、飾り付けをしたり、すっかり秋の風物詩になりましたが、皆さまのご予定はお決まりですか?カモンハウスの「トークのお部屋」では、さまざまな「トークテーマ」に対し、会員の皆さまからのコメントをご投稿いただいています。今回は2021年10月に開催した「トークのお部屋」のテーマ「ハロウィーンの楽しみ方、料理やグッズをシェアしよう♪」から、真似したくなるアイデアをご紹介します。さらに、専門家によるアイデアレシピもプラス、これまでとはちょっと違ったユニークなハロウィーンディナーのヒントにお役立てください。また、会員の皆さまにご回答いただいた第9回「オープンデータ」アンケート結果も一部ご紹介。

持続可能で、よりよい世界を目指す国際目標「SDGs」。2030年までに達成すべき17のゴールが設定されていますが、その中でも限られた地球の資源を守るために「つくる責任 つかう責任」という目標が掲げられています。「食品ロス削減」は、私たちの暮らしの中で身近に取り組める課題です。年間を通して大切な取り組みですが、特に日本国内では、農林水産省・消費者庁・環境省が連携し、10月は「食品ロス削減月間」として啓発しています。そこで今回は、「食品ロス削減」月間にちなみ、親子で楽しく「食品ロス削減」に取り組むことができる3つのアイデアと、ハウス食品グループが推進する「食品ロス削減」3つの取り組みについてご紹介します。

まるで、お肉のような食感を楽しめる大豆加工食品の“大豆ミート”。近年、その市場は拡大傾向にあり、10年以内には肉全体の約10%を“大豆ミート”が占めるという試算が発表されるなど、世界的に“大豆ミート”の注目度が高まっています。日本でもここ数年の間に多くの大手食品メーカーから“大豆ミート”の製品が販売されるようになり、スーパーなどで気軽に入手できるようになりました(注1)。“大豆ミート”の市場が拡大した背景には、健康によい食品としての側面だけでなく、地球にやさしい食材を選択する価値観や考え方への社会的な関心の広がりがあるようです。そこで今回は、“大豆ミート”の魅力をはじめ、そのメリットや使い方などをご紹介します。

2022年7月に募集し、2022年8月9日に開催しました「オンライン工場見学」についてレポートいたします。多数ご応募いただいた方の中から当選されたご家族の皆さまには、レトルトカレーととんがりコーンの製造工程の見学やクイズコーナーなど、ご家族でお楽しみいただきました。

調味料の正しい計量方法は意外と細かくは知らない人も多いのではないでしょうか?カモンハウス会員の皆様よりコメント投稿いただいている「トークのお部屋」のテーマ“悩んだことのある「レシピ語」と対応した方法をお教えください!”には、「味付けに失敗した経験がある」、「そもそもなぜ計量することが大事なのかわからない」「適量とは?」など、様々なご意見が寄せられました。そこで、調味料の計量は、料理を美味しくすることはもちろん、塩分や糖質など健康への影響にも重要ということや、計量の正しい方法について、管理栄養士の亀崎智子さんに教えていただきます。

お子さまが偏食により体調を崩したり、3食の準備など夏休みならではのお悩みをお持ちのご家庭も多いのではないでしょうか。「カモンハウス会員」の皆さまにご協力いただいた、みんなのオープンデータ第8回「夏休みの過ごし方」のアンケート結果でも、「冷たいジュースやアイスなど間食が増える」「暑くて食欲が落ちてしまい、食べたいものが思いつかない」などの回答が多く寄せられました。そこで今回は“夏に不足しがちな栄養素とその影響”の観点から、悩みごとに適したメニューを管理栄養士の荒井名南さんに紹介していだだきます。

2022年7月18日は「海の日」。海に囲まれ、海の恩恵を受けながら発展してきた日本ならではの祝日です。海の栄養をたっぷり含んだ食材といえば海藻類。“昆布”は7〜9月が収穫期で、この時期は生でいただけるほか、乾燥させて出汁昆布として用いる和食の基本でもあります。“わかめ”はサラダなど生食やお味噌汁の具材として、海藻類の中でも最も食卓に上る食材です。今回は“昆布”や“わかめ”に含まれる“栄養素と体への働きかけ”、“美味しさと栄養素がアップする夏のおすすめメニュー”などを和食文化継承リーダーとしても活躍されている野口知恵さんに伺いました。

6月5日は「世界環境デー」。この日は世界の人々が一致団結して地球の未来について考え、行動を再認識する日です。日本は2021年4月に2030年度において温室効果ガスを2013年度から46%削減することを目指すと表明。これから電力消費が高まる夏を迎えるタイミングに、電気代の節約や、ご家族の健康という側面から、ご家庭でできる温暖化対策に取り組んでみませんか?

カモンハウスの「トークのお部屋」では、さまざまな「トークテーマ」に対し、会員の皆さまからコメントを投稿いただいています。今回は、2021年6月から開催している『カレー・シチューの「アレンジメニュー」大募集!』 のテーマから、思わず真似したくなるようなアイディアと、管理栄養士のアレンジレシピをご紹介します!

春から、大学生や社会人として「新生活」を迎える方も多いと思います。親御さまは、独り立ちしていく我が子をみて、嬉しい反面、「新しい環境で上手くやっていけるかな?」「ちゃんとごはんを食べられるかな?」と気になることも多いのではないでしょうか。「カモンハウス会員」のみなさまにご協力いただきました、第7回みんなのオープンデータ「“新生活の食事”大調査!」 の結果でも、「栄養が偏りそう」「自炊が不慣れ」という回答が多く寄せられました。そこで今回は、食事からお子さまの「新生活」を応援!“一人暮らしの食事情”から、“そろえておくと役立つおすすめの食材”、“料理初心者でも簡単に作れるメニュー”などをご紹介します。

レジ袋の有料化かに伴ない、エコバッグ(マイバッグ)の使用が日常的になった現在。さらにプラスチックごみを削減するために2022年4月1日からは「プラスチック資源循環促進法」(通称:プラ新案)が施行され、事業者は様々な対応が求められます。その中にはスプーン、フォーク、マドラー、ストローなどが含まれ、事業者によっては提供が有料になる場合も。利便性の高いプラスチック製品ですが、環境負荷を軽減するため、この機会に家族でマイスプーンやマイストロー(マイカトラリー)を使い始めてみませんか?

ビニールハウスでの栽培や品種改良などが進み、最近では12月後半から店頭にも並び始める“いちご”ですが、本来“いちご”の旬は3〜4月の春。価格も露地物が出回るこの時期に下がる傾向があります。 “いちご”は世界各国で食べられていますが、生でそのまま食べる量は日本が世界一多いといわれています。また、日本産の“いちご”は海外でも人気が高く、輸出量も増加傾向にあるのをご存知でしょうか。そんな“いちご”がおいしい季節をもっと楽しめる、品種による特徴や甘くておいしい“いちご”の選び方、“いちご”に含まれる栄養素、そしておいしい食べ方などをご紹介します。

ハウス栽培や農業技術の向上、海外からの輸入などによって、店頭には季節を問わずあらゆる食材が並んでいますが、やはり旬の食材はおいしいもの。栄養価の高さにおいても優れ、季節ごとにおいしい食材を使った食事を楽しむことは健康的です。しかも産地の近い食材を使うことで輸送にかかるエネルギー消費も削減でき、環境負荷の軽減につながる要素も。旬の食材を食卓に取り入れてみてはいかがでしょうか。

楽しい食事の後片付けはみんなでやっていますか?残り物の片付けや生ゴミの処理、洗い物をお子さまと一緒にすることで、食べ物の大切さに気付けたり、生ゴミの処理方法や洗い物の工夫も認識できるはず。 片付けからできるエコなチャレンジに取り組んでみましょう。

おつまみや、ダイエット中の栄養補給、美容などにも効果があるといわれる“ナッツ”。大人だけでなく、子どもの健康や勉強にも役立つ栄養素が豊富な食材です。そこで、今回は、“ナッツ”に含まれる優れた栄養素や代表的な種類の特徴、簡単に作れる管理栄養士おすすめの簡単アレンジ方法などをご紹介します。

節分は、古くから続く日本の伝統行事のひとつです。「鬼は~そと、福は~うち!」と豆まきや恵方巻を楽しむご家庭も多いのではないでしょうか。玄関に“いわし”を飾ったり、食べたりする地域もありますが、その理由はあまり知られていないようです。そこで今回は、節分にまつわるお話から、成長期にも嬉しい“いわし”の栄養・調理のコツをご紹介します。

冷蔵庫を整理していると賞味期限切れの食品を見つけて、もったいないと思もいながら、廃棄したり、賞味期限間近であわてたりすることはありませんか?キッチンから賞味期限切れのレトルト食品やスナック菓子、缶詰が見みつかることも…。そんな“小さなムダ”を各家庭で見直すことで、食品ロス削減につなげていきましょう。

~もっと豊かで楽しい食生活を~ハウス食品グループは、1981年よりフランスの名品「レイノー」の総輸入代理店として、毎日の食卓を楽しく演出する陶磁器を皆さまにお届けしています。今回は、東京ドームシティで開催される“テーブルウェア・ーフェスティバル2022”の特別企画で展示される「レイノー」の「ハルモニア」をご紹介いたします。

寒い冬に、暖かい部屋の中で食べる果物といえば、“みかん”を想像する方も多いのではないでしょうか?最近はコタツがあるご家庭は少なくなってしまいましたが、コタツで“みかん”を食べるのは冬の風物詩ともいえるほど、日本人と“みかん”の関係は深いものです。今回は、そんな私たち日本人にとって馴染み深い“みかん”に関する豆知識や、含まれている栄養素、冬の体調管理にも役立つおすすめの食べ方について解説します。

「みんなのオープンデータ“年末年始の食卓”大調査!」のアンケート結果でも人気だった栗きんとんや黒豆・だて巻きなどを重箱に詰め合わせた“おせち料理”は、彩り鮮やかで、新年のはじまりを祝うお正月には欠かせない料理です。でも、三が日も過ぎると、おせち料理以外の料理が食べたくなり、冷蔵庫におせち料理が残ったままになってしまっている…なんていう方も多いのでは?そこで今回は、お正月に“おせち料理”を食べる理由や、地域によって異なるさまざまな具材、“おせち料理”を最後までおいしく食べ切るリメイク方法をご紹介します。ぜひ“おせち料理”を楽しむきっかけにしてみてください。

異常気象による干ばつや集中豪雨は年々増えており、わたしたちの生活にも無関係ではなくなっています。食料資源の有効活用や地球温暖化の抑制の観点からも食品ロスをいま減らさなければ、子どもたち将来世代に大きな負荷がかかります。でも家庭でできることって?そんなに難しく考えすぎなくても大丈夫。そこで、今回はまず食べ残しをなくしてみることからエコにチャレンジしてみませんか。

もうすぐクリスマス。定番料理の一つでもある「ローストチキン」を楽しまれる方も多いのではないでしょうか。そこで、今回は“鶏肉”がクリスマスに食べられるようになった理由から、子にあたる“卵”についても各部位の栄養素や、おいしく賢く食べられるおすすめメニューをご紹介します。“鶏肉”や“卵”は、たんぱく質が豊富なことでも知られている代表食材ですが、ほかにもからだづくりに大切な栄養がたくさん含まれています。“鶏肉”と“卵”の特徴や違いを知って、日頃のからだづくりに役立ててみてくださいね♪

そのまま食べたり、さまざまな料理に使われたり、いろいろな味わい方ができる“りんご”。ひと口に“りんご”といっても、時期や品種によって味わいや食感が違うのをご存じですか? この記事では、品種による味の違いや、よりおいしい“りんご”を選ぶ方法、親子で楽しく食べる簡単レシピなどをご紹介します。栄養も豊富でからだにも良いといわれる“りんご”を、ぜひご家族で味わってみてください。

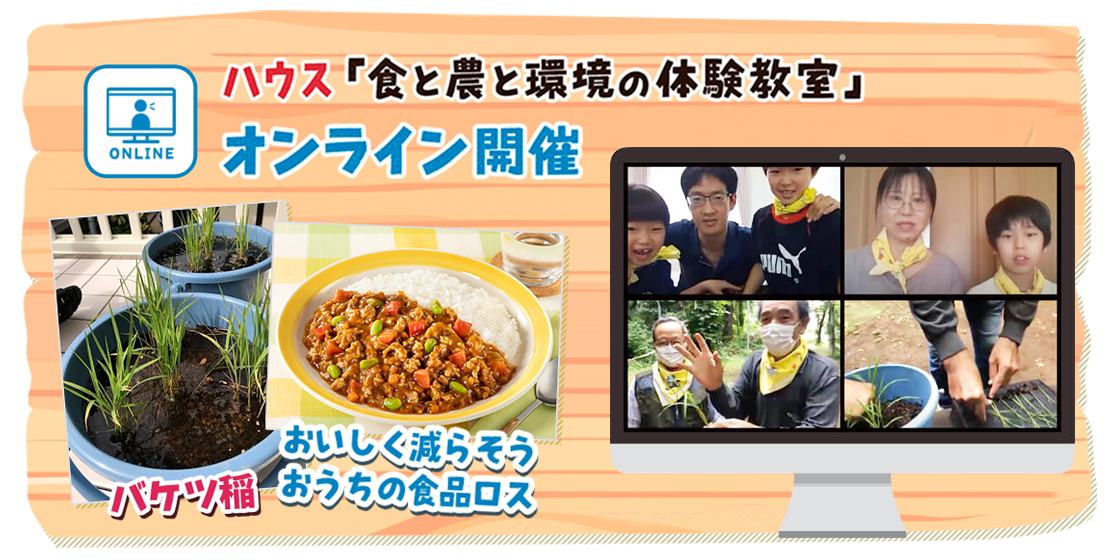

ハウス食品グループでは、食と農と環境が自分自身にも「つながっている」ことを学んでいただきたいという考えから、NPO法人と協働でハウス「食と農と環境の体験教室」を2009年より開催しています。2021年度は、コロナ禍によりオンラインにて6月5日(土)と9月11日(土)に実施しました。そのほか、夏休み中の7月31日(土)に自由参加の特別講座を開催し、参加者のバケツ稲の生育状況や栽培で困っていることの相談、アドバイスを個別に受け付けました。今回の記事では、体験教室の様子や参加者様の声をお届けいたします。

11月15日は、七五三。着物を着た小さな子どもが家族でお参りする姿を見て、季節を感じたり、懐かしく思われたりする方も多いのではないでしょうか。これから年末年始に向けてさまざまなお祝いごとやイベントが目白押しです。そこで今回は、10月~2月に旬を迎え、お祝いごとに欠かせないお赤飯の材料となる「小豆」についてご紹介します。食材の知識を深めることで、季節の行事をもっとおいしく、健康的に楽しむきっかけにしてみてください。

ハロウィーンの時期になると街中で見られる“かぼちゃ”の飾り。今ではおなじみの光景ですが、なぜ“かぼちゃ”が使われているのかご存知ですか?今回は、ハロウィーンと“かぼちゃ”の関係からひもとく文化の違いから、“かぼちゃ”の品種と特徴や栄養素、特に子どもの成長期に重要な炭水化物やビタミンB6の効果的な摂り方をご紹介します。

ハウス食品の小川です。現在はお客様にハウスのスパイスの良さを知っていただくために、ハウス食品が運営するスパイスオブライフやレシピブログとハウスのコラボレーションで運営するスパイスブログを通じて、スパイスの魅力を発信する仕事を行っています。

ごはんやパン、麺など主食となる炭水化物は、私たちの生命活動の基礎となる大切なエネルギー源です。特に体や心が大きく変化する成長期には、きちんと食べて元気な体づくりをしていきたいもの。そこで、今回は炭水化物の働きと、目的別に上手に摂るためのポイントをご紹介します。

秋の味覚の代表格といえば「サンマ」。秋に水揚げされるものは脂がたっぷりのり、1年の中でも特においしいことで知られています。日本の秋を豊かに彩るサンマは、実は子どもの成長に欠かせない栄養素を豊富に含む優秀食材。今回は、知られざるサンマの豆知識から効果的な食べ方を、和食のプロであり出張料理人としても活躍中の井上憲子さんに伺いました。

「カレーでおえかき」といわれるとびっくりされる方、あるいは「食べ物で遊ぶなんて!」と思う方もいらっしゃるかもしれません。しかし私たちは、非常にまじめに、真剣に取り組んで、この「おえかきカレーペン」というアイデアにたどりつき、製品をつくりあげました。

「おいしく楽しく食べること」。当たり前のことのようですが、毎日のこととなるとつい疎かになりがちですよね。厚生労働省でも、食育の総合的な促進のひとつに「子どもが実際に自分で料理をつくるという体験を増やしていく」と掲げており、おいしく食べるための環境作りを推進しています。そこで、今回提案したいのが「親子でのお弁当作り」です。

もうすぐお盆の季節です。“お盆”は古くから続いてきた日本の伝統的な風習ですが、その由来や過ごし方の意味については知らない方も意外と多いのではないでしょうか。 お盆の過ごし方は地域や家庭によってさまざまですが、基本的な由来や意味を理解することで、日本古来の文化がより身近に感じられるでしょう。今回は、お盆に飾る“きゅうり”と“なす”の意味や、昔の人が暮らしの中で活用してきた“きゅうり”と“なす”の効果的な食べ方などをご紹介します。日本古来の文化と暮らしの知恵を知り、ひと味違う伝統的なお盆を過ごしてみませんか?

いよいよ夏本番。じっとしていても汗がにじむ、この時期は体調を崩しやすいものです。お子さまの睡眠不足や疲労、食欲不振といった、いわゆる「夏バテ」の症状が気になる親御さまも多いのではないでしょうか。そこで、今回は汗をかくと失われやすい「カリウム」というミネラルを豊富に含む果物や、暑さに負けないからだづくりについて、管理栄養士の横川仁美さんにお話を伺いました。お子さまと一緒に元気なからだづくりに役立ててみてください。

私たちの生きる糧である「食べ物」。お米や野菜がどのように成長し、実るのかを知ることは豊かな食生活を送る上でとても大切なこと。ハウス食品グループでは、食と農と環境が自分自身にも「つながっている」ことを学んでもらいたいという考えから、社会貢献活動として、ハウス「食と農と環境の体験教室」を2009年より開催しています。今回はハウス食品グループがこの取り組みにかける思いを、また次回の「第2弾」では2021年度の体験教室(オンライン開催)の模様をお届けします。

ハウス食品グループは、途上国の子どもたちの健全な成長を支援する活動の一環として、国連WFP協会の「レッドカップキャンペーン」に参加しています。また、持続可能な地球のための環境活動・子どもたちの豊かな未来に貢献し続けます。ここでは、私たちがとんがりコーンを通じて取り組んでいる社会貢献活動の一部をご紹介します。

気温や湿度が高くなるこの時期、心配になるのは食品が傷まないかどうか。コロナ禍で外食を控えることで、自炊派の方も増えたのではないでしょうか? 夏にかけて、特に食中毒予防のためにも食材が傷まないように工夫して料理を作ることが大切になります。そこで今回は、食中毒予防のための”殺菌・防腐作用”のある食材や活用方法などをご紹介します。

前回の記事で、おうち時間が増えた今こそ取り組みたい「食品ロス削減術」をテーマに環境問題を取り上げました。一方、わたしたちの食には、“消費”だけでなく“生産”も欠かせない問題の一つです。コロナ禍により農業などの生産者は打撃を受け、また同時に支援活動も活発化しました。これにより、生産者の今について認識された方も増えてきています。しかし知っているようで実はあまり知られていない深刻な問題も少なくありません。そこで今回は、生産者の今を知ることで、わたしたちの食を守るために家庭でなにができるかを考えてみましょう。

昨今のコロナ禍による食生活の変化により、家庭での食品ロス増加が考えられています。食品ロスとは「食べられるのに捨てられている食品」。食品や家計の無駄であるのはもちろん、世界的な気候変動の原因にもつながる重大な問題です。おうち時間が増えた今こそ、改めて環境問題と家庭での食品ロス削減について考えてみましょう。

毎日何気なく食べている野菜にはさまざまなチカラがあることを知っていますか。野菜が苦手な子どもも多いですが、勉強やスポーツへの集中力をアップしてくれるなど、中高生にとって大切な栄養を多く含んでいますので、毎日たっぷり摂りたいですね。野菜ソムリエPro.として日本野菜ソムリエ協会認定料理教室を主宰し、高校生と春から中学生の子どもを持つお母さんでもある安部加代子さんに、“野菜のチカラ”や、“子どもにおいしく野菜を食べさせるコツ”などについて伺いました。

私たちが日頃飲んでいる「牛乳」。日本ではいつから飲み始められたか知っていますか?牛乳の歴史は諸説ありますが、約1万年前に始まり、日本でも飛鳥時代には飲まれていたとされています。カルシウムやたんぱく質、ビタミンなどをバランスよく含み、高い栄養価を持つ牛乳は、当時は薬とされ、大変貴重なものでした。日本で牛乳が広まった歴史や、生産量の移り変わり、そして目的に合わせたおすすめの飲み方について、牛乳をよく知る専門家、一般社団法人日本乳業協会にお話を伺いました。

まるで魔法のように、ほんのひと振りするだけで料理の味を劇的に変える「スパイス」。その中でも「コショー」「ナツメグ」「クローブ」「シナモン」は“世界4大スパイス”として知られています。スパイスを求めて欧州からアジアなどを目指した15世紀の大航海時代や、さらに古くはミイラが作られていた時代にさかのぼるほど、スパイスの歴史は古く、長い間人々を魅了してきました。そんなスパイスのもつ歴史的背景に知的好奇心をくすぐられ、中学生のころから興味を持っているという料理研究家のヤミーさんに、4大スパイスの魅力について伺いました。

ハウス食品は、大豆粉を粉原料当たり50%配合した半生タイプのパスタ「大豆がパスタになりました」を1月27日より、一部のECサイト、量販店で発売いたしました。こだわりのパスタ「リングイネ」が、100gずつ2食入っています。

中高生の時期は、子どもが体も心も大きく成長する時期。健康な体を作り、すこやかな心を育むためには、毎日のバランスの取れた食事が必要不可欠です。特に目標をもってスポーツに取り組む中高生を応援する親にとっては、子どもの体の状態や必要な栄養など気になることが多いもの。そこでスポーツを頑張る中高生の子を持つ親が知っておきたい栄養や食事について、公認スポーツ栄養士で管理栄養士の小嶋理恵子さんにお話を伺いました。

受験生の子どもを持つ親ならだれでも、試験で実力を最大に発揮できるよう、サポートをしてあげたいと考えるものではないでしょうか。親ができる大切なサポートが、毎日の食事です。受験準備期間から、試験日当日までの間に体調を整えて集中力や記憶力をアップさせる理想の“受験メシ”について、受験フードマイスターの講師を務める管理栄養士の椎橋聡子さんにお話を伺いました。

前回は、和食の要である大豆について取り上げました。そんな大豆の加工品で日々の暮らしに欠かせない調味料のひとつ、味噌をご紹介します。発酵食品で、健康によい食材としても知られている、味噌。とても身近な調味料ですが、味噌の名前の由来や種類など、実は味噌についてよく知らない方も多いのではないでしょうか?今回は、そんな味噌のルーツや魅力について迫ります。

私たちが普段何気なく食べている和食。実は、日本人の伝統的な食文化として2013年にユネスコの無形文化遺産にも登録され、世界中から注目されています。そんな世界に誇れる和食に欠かせないのが「豆腐」や「納豆」、「醤油」や「味噌」などですが、これらに共通することは、原料が「大豆」であることです。大豆は煮たり、炒ったりして食べるだけでなく、姿を変えて私たち日本人に愛されてきました。今回はそんな日本人の暮らしと関わりが深い大豆の種類やちょっとした歴史などを取り上げ、大豆の魅力を再発見していきます。

「うちの子、今日もまったく野菜を食べてくれなくて…」「どうしたら野菜を食べてくれるんだろう…」。野菜が苦手で食べようとしない子どもに、悩んでいるパパやママは多いことでしょう。ビタミン・ミネラル・食物繊維などが豊富に含まれている野菜は、子どもの健やかな成長のためにも不可欠と言えます。また、野菜不足は代謝や免疫力の低下、便秘など、さまざまな症状の原因になりやすいため、何とか克服したいものです。そこで今回は、子どもが嫌がる野菜の特徴と、子どもが野菜を少しでも喜んで食べてくれる料理のコツについてお伝えします。

「帰りが遅くてあまり話せない・・・」「一緒にいても子どもの話ばかり・・・」「仕事で疲れて会話がない・・・」普段は忙しくて、ご夫婦でしっかり向き合えていないこんな場合は、「飯(いい)夫婦」の日をきっかけにご飯を囲んで、ご夫婦で話してみるのはいかがでしょうか。ハウス食品が案内している「飯(いい)夫婦」の日に向けた、お勧めのメニュー7つをご参考にしてください♪

これからの新定番!?生でおいしい辛くないタマネギ!丸かじりできるタマネギ「スマイルボール」を生んだハウス食品グループの研究をご紹介

いよいよ最終回!4週に渡ってお送りしてきたコラムの最後は「今、ウコンの力にできること」というタイトルでお送りしていきたいと思います。2004年の発売以来、トータル販売本数は13億7,000万本以上を数える(2020年6月時点)ウコンの力ブランドの今後にご注目ください。

4週に渡ってお届けする「ウコンの力」コラムの3週目は、「いろいろあるぞ、ウコンの力」です!意外と(?)多い「ウコンの力」ラインアップは、様々なお客さまやシーンでも使いやすいように強化しています。今回はその中から「カシスオレンジ味」と「パイン&ピーチ味」の2品を、開発経緯も含めてご紹介します!

4週に渡ってお届けする「ウコンの力」コラムの2週目は、「ウコンの力の開発秘話」をお送りします!発売までの苦労やカベを、初代ウコンの力の味作りを担当した「レジェンド」達にもインタビューしましたので、ぜひお楽しみください!

「ウコンの力」コラムはご覧いただけましたか?ご覧いただいた方にささやかな御礼として、おウチ時間がよりステキなものになる「ウコンの力make10本セット」をプレゼント!今回から4回連続でコラムとキャンペーンを実施いたしますので、お楽しみにしてくださいね。

”親子で「食」について考えよう”というテーマでお届けしてきたこのシリーズも第4回目。今回で最終回です。おいしい!についてもっとお話ししてみよう!実験してみよう!ということで【おまけ編】をお届けします。 週末など時間がある時に、おうちの「おいしい味」についてお話ししてみませんか?普段の料理のかくし味をクイズにしてみたり、おうちにある調味料でドレッシングを作ってみたり、味の組み立てを楽しんでみましょう。前回に続き、社団法人全国料理教室協会 代表理事を務める麻生怜菜さんに、お話を伺いました。

”親子で「食」について考えよう”というテーマでお届けする第3回目は【お買い物&調理編】です。どんな料理を作る?何の食材をお買い物する?など、準備が整ったら、買い出しをして調理をしましょう!最初は普段の2~3倍の時間がかかってしまいますが、なんども繰り返していくうちに、買い出しから調理までの流れを把握し、食材の旬を知ったり、調理の工程が身についたり、徐々に効率的な調理方法が身についていくものです。どんなお手伝いならできるのか、また、どんなお手伝いならやりたいと思うのか、親も子どもの様子を見ながら、成長に合わせた「食育」が提案できたら良いですね!

ホテルの朝食のようなふわふわの卵を自宅のフライパンで簡単に作りたい! だけど、いつも卵が固くなりすぎたり、フライパンで卵をうまくまとめられなくなったりと失敗しがちではないでしょうか・・・。 そこで今回は、成功のポイント5つを画像でご紹介!ぜひ作ってみて下さいね。

”親子で「食」について考えよう”というテーマでお届けする第2回目は【準備編】です。「親子で食育」と一言で言っても、何から始めればいいのか悩むところ。子どもの年齢や性格によっても目的や準備することも変わってきます。前回に続き、社団法人全国料理教室協会 代表理事を務める麻生怜菜さんにお話を伺いました。

最近、食卓で親子で交わした会話について覚えていますでしょうか。食べている物についての会話はありましたでしょうか。「おいしいね」「何が入っているの?」「どんな味付けをしたの?」。そんな些細な、食をきっかけとした会話が実は食育には大事なのです。今回は、”親子で「食」について考えよう”というテーマで社団法人全国料理教室協会 代表理事を務める麻生怜菜さんに、お話をうかがいました。

「ライフスタイルの質」を向上させるには、「睡眠の質」を向上させることが一つの鍵です。夜ぐっすり眠り、朝すっきり起きる。そんな理想の睡眠は、日々のちょっとした工夫で手に入るかもしれません。 今回は、行動療法士の菅原先生に「スポーツ」のパフォーマンスを上げるための「睡眠の質」を向上させるテクニックを教えてもらいました!

前回は「夏でも注意したい、専門家に聞いた「冷え症」を改善する知恵と食生活」として冷え症についての基本的なメカニズムなどをご紹介いたしました。今回は、「夏の冷え症」に絞って、今日からお役立ちいただける夏の冷え対策についてご案内いたします。「冷え症」といえば、寒い冬の季節になるものだと思われるかもしれませんが、実は暑い夏の季節に冷えの症状に悩む人も意外と多いのです。手足や身体が冷えるといった自覚症状があるものから、「それも冷え症のせい?」と意外に思われる不調までさまざま。夏に冷え症が起きるメカニズムや、自分でできる対処方法、食習慣のポイントについてご紹介します。

冷房の効きすぎや、気温が下がることで、手足や腰などの冷えに悩む人も多いのではないでしょうか。昔から「冷えは万病のもと」と言われているように、頭痛や肩こり、便秘、不眠、生理痛など身体の不調や病気を引き起こすきっかけにもなります。これだけ多くの人が悩んでいるにもかかわらず、「冷え症」とはそもそもどういう状態なのか、なぜ起きるのかはあまり知られていません。冷え症について正しく理解するために、冷え症研究の第一人者である横浜市立大学の中村幸代先生にうかがいました。

アサイー、キヌア、チアシード、モリンガ……これらを聞いたことや食べたことはありませんか?これらはいずれも「スーパーフード」と呼ばれています。数年前から話題となり始め、今やスーパーマーケットの店頭にも並び、ものによっては気軽に手に入るようになりました。とはいえ、実はその歴史や効果についてよく知らないという人も。ブームが定着化しつつある今だからこそ、あらためてスーパーフードの種類や効果などの基礎知識をご紹介いたします。病気予防、美肌作りなどのために取り入れたいスーパーフード、そのパワーの秘密とは!?

「血糖値スパイク」という言葉を聞いたことがありますか? 食後に血糖値が急上昇するという、朝食抜きで採血をする健康診断では見つからないやっかいな異常として注目されています。最新の研究では、血糖値スパイクを放置していると心臓病やがん、そして認知症を生じやすいこともわかってきています。血糖値スパイクとその予防について、大阪大学大学院医学系研究科 臨床遺伝子治療学の武田朱公(しゅこう)准教授にお話をうかがいました。

医療における新たな取り組み「先制医療」が注目されています。そのポイントは将来起こりやすい病気を未然に防ぐため、一人ひとりに最適な医療を施すこと。例えば今はまだ何の症状もなくても、先々高血圧になる可能性が高い人に、発症前から治療を行い高血圧にならないようにします。先制医療のカギは食事にある、と語る東京国際クリニック院長の高橋先生にお話を伺いました。

今度こそは減量!と固く決意しておきながら、「ダイエットは明日からにしよう。だから、今夜は最後に少々カロリーオーバーになってもかまわないよね!」などと、自制を先延ばしにし、結局、翌日にはダイエットの決心はうやむやに。体重はむしろ増えてしまった…そんな経験のある方は多いのではないでしょうか。先のことを考えれば自分の損になってしまうはずのダメな選択、自滅的な選択を、私たちはどうして繰り返してしまうのでしょう。ダイエットについては、これまで医学の視点から考えられてきましたが、実は「自制心と選択」という観点から、経済学の問題として説明できる部分も少なくありません。行動経済学の専門家である池田新介先生に、自制と誘惑に流される心についてお話をうかがいしました。

お口は、体の健康を保つために、とても大切なところ。そう言われれば、誰もが「そのとおり」だと納得するはずです。とはいえ、どのようなお手入れをすればいいのか。そう改めて問われると、答えに困る人が意外に多いのではないでしょうか。「実は歯の磨き方一つとってみても、誤解している人が多いのです」と語る大阪大学歯学部の阪井先生に、お口の機能やケアの仕方などを伺いました。

忙しいビジネスパーソンは、毎日の食事を十分にとる時間がなかったり、就寝前に夕食をとってしまったりと食生活が乱れがちです。健康診断の検査結果を見て、体脂肪が気になるという人も多いのでは。しかし、毎日の食生活に少し気を配るだけで体脂肪を増やさないようにすることができるといいます。その食事方法について管理栄養士の酒井絵里奈先生にお話をうかがいました。

健康診断などで肝機能障害を指摘され、不安に思われていませんか?日本人間ドック学会によると、人間ドック受診者のうち33.7%が肝機能の異常を指摘されています。再検査の報告がきたにも関わらずそのまま放っておくと様々な病気のリスクが考えられます。この記事では、肝機能障害の原因、悪化した場合に引き起こされる病気とその症状、そして肝機能を高める方法についてご紹介いたします。

飲むだけで○○が治る、○○は食べてはいけない……インターネットにも、雑誌や新聞などの広告にも、こんなフレーズがあふれています。でも、それ、「あなたの健康」にほんとうにベストか、わかりますか? 世の中にあふれる健康情報から、自分に適したものを選びとるために「ヘルスリテラシー」を身につけましょう。

毎日の家事や育児、仕事で忙しくて体の疲れが取れず、些細なことで家族や周囲の人にイライラしてしまう。よくあることと思いがちですが、本人の意思とは関係なくなぜかイライラしてしまうような場合は、女性ホルモンのバランスが崩れている可能性があります。女性ホルモンが乱れるとイライラのほかにも、頭痛や肩こりなどさまざまな症状があらわれます。女性ホルモンの働きと上手に付き合う方法について、正木クリニック院長で臨床内科医の正木初美先生にお話をうかがいました。

毎日、仕事や家事、育児などに追われ忙しく、週末にゆっくり休んでも疲れがとれないという人も多いのではないでしょうか。疲れには肉体的疲労や精神的疲労などがありますが、原因は生活習慣やストレスなどさまざまです。疲れをとるためには、質の良い睡眠や休息、入浴などが不可欠ですが、「重大な病気の場合を除き、集中力の低下やだるさを感じる場合の疲労は、食生活のバランスが悪い時に起こりやすくなるんです」と管理栄養士の吉村雅子さんは話します。疲れをためないようにする食事や習慣について吉村さんに詳しくお話をうかがいました。

ハウス食品グループは、限りある資源を有効活用し「もったいない」のない世界の実現を目指しています。また、製品にできずに捨てられてしまっていた部分でも、お客様にとって価値のあるものに生まれ変わらせることができると考えています。今回、スパイス製品を作る時に出てしまう、製品にはできない原料に注目し、「彩るスパイス時間クレヨン」を作りました。

国立がん研究センター2014年データによれば、日本人が生涯でがんになる確率は、男性で62%、女性で47%となっています(日本のがん統計は、罹患データは4~5年、死亡データは1~2年遅れて公表されます)。「病の皇帝」とも呼ばれるがんという病気と、その向き合い方について、大阪大学大学院生命機能研究科の教授であり、近著の『こわいもの知らずの病理学講義』で、がんについて分子生物学の基礎からわかりやすく解説をしている仲野徹先生にお話を聞きました。

薬草茶と聞いて、どんなイメージを持っていますか?「苦そう」「匂いが独特」「煮出すのに手間がかかりそう」など敷居が高い印象をお持ちの方も多いかもしれません。でも、私たちの身近にあるシソやヨモギ、ドクダミ、イチョウやタンポポ……これらの植物もじつは立派な薬草なのです。薬草植物がもつ知られざる効能とおいしさを紹介している食卓研究家の新田理恵さんに、寒い時期に気軽に楽しむことができる薬草茶についてうかがいました。

「仕事のストレスで飲みすぎちゃった」「自分へのごほうびでスイーツバイキングに行っちゃった」……など、食べ過ぎ、飲みすぎの罪悪感を打ち消すためのダイエット、名付けて“罪滅ぼしダイエット”は果たしてOKなのか、管理栄養士でダイエットや食習慣の改善にくわしい牧野直子先生にうかがいました。

メインおかずに寄り添う小さな副菜は、食卓を華やかにしてくれるだけでなく、メインだけでは足りない栄養を補ってくれる大切な役割があります。副菜作りは手間がかかると思われがちですが、コツをつかめば意外なほどパパっとできるように! 多忙な方にこそおすすめしたい、効率的な副菜作りのコツをご紹介します。

ガーデニングに興味があっても、初心者が植物を育てるのは難しいのではないかと思っている人も多いでしょう。しかし、ガーデニングはポイントさえ押さえれば初心者でも多くの花を咲かせることができ、その経験を通じてさまざまな喜びが得られます。今回は、初心者が成功するコツやおすすめの植物などを紹介しながら、健康に役立つガーデニングの魅力について解説していきます。

寒さが緩んできたとはいえ、まだまだ肌寒い日がありますね。実は花冷えの季節は自律神経が一番乱れ、身体の不調も出やすいもの。春だからといって油断せずに身体を温めるのが肝要です。そこで、数多くのプロのモデルを育ててきたモデル事務所社長の佐藤薫さんに身体を温めるエクササイズや食事などの生活習慣など、プロのモデルも実践している体を温めるためのコツについてうかがいました。

「漢方」と聞いて、どんなイメージを思い浮かべるでしょうか?体にやさしそう、伝統の知恵、現代医学とは違う効果があるなど、プラスイメージをお持ちの方が多いのではないかと思います。漢方の基礎知識と風邪や冷えを遠ざける漢方について、大阪大学医学部附属病院漢方内科の萩原圭祐先生のお話を元にご紹介します。

睡眠をしっかりとって、十分な休養が取れていますか?日本においても睡眠不足の問題は深刻になってきています。厚生労働省の調査によると、4割以上の日本人の睡眠時間が6時間未満となっています。睡眠は時間も重要ですが、それ以上に質が重要であると言われています。時間が足りていない今日だからこそ、より一層睡眠の質を高めていくことが必要となります。そして睡眠の質を高めるためには、十分な栄養を摂ることが非常に重要です。そこで今回は、睡眠の質の重要性について解説した上で、睡眠の質を高めることができる食べ物を主にご紹介いたします。

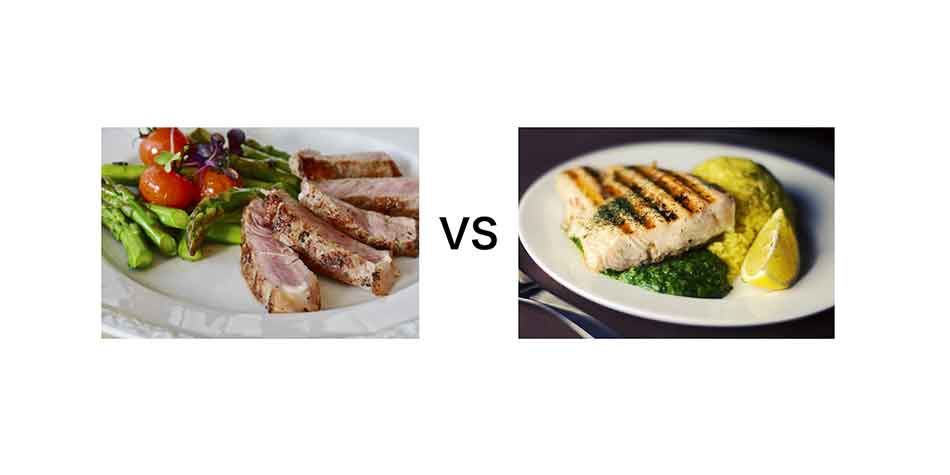

赤いお肉とは、文字通り牛肉や豚肉などの見た目が赤いお肉のこと。一方の白いお肉とは、いわゆる赤みも含めた魚の肉。見た目が違い、味も違う。そして、体に与える影響も変わってくるのは、それぞれに成分が異なるので当然です。数年前には、赤いお肉について、WHOの専門組織が発表したレポートが話題となりました。単なる色の違いよりも、もっと大切なポイントについて考えてみましょう。

歳を重ねるごとに身体の衰えを感じる方も多いのではないでしょうか。乾燥やシミ、しわなど、とくに肌の悩みはもっとも気になるところです。全国に先駆けて美容皮膚科外来を開設した、日本医科大学付属病院 皮膚科の高山良子先生に皮膚の老化のメカニズム、セルフケアのポイントやアンチエイジングの観点からおすすめの食べものや生活習慣についておうかがいしました。

”飲む点滴”とまで言われる栄養抜群の甘酒。最近ではスーパーマーケットなどでも多くの種類が手に入るようになりました。千葉県の創業340年余りになる自然酒蔵元「寺田本家」の23代目の次女として生まれ、24代当主とともに酒蔵を守り続けながら、発酵料理研究家としても活躍中の寺田聡美さんに、甘酒に含まれる栄養素から、日々の生活で手軽に摂取できる飲み方、飲む以外にも美味しいアレンジレシピをお伺いしました。

「食べ残しや売れ残りなどによって、まだ食べられる食品を捨ててしまう「フードロス(食品ロス)」。日本のフードロス量は年間約643万トンを超えており(注1)、毎日大量に捨てられているのが現実です。「フードロス=良くないこと」という意識は高まっているとはいえ、流行りのまとめ買いをしてみたけど上手く使いきれなかった…、鮮度を必要以上に気にして食べられるものを廃棄してしまった…などの声もあり、まだまだ家庭で解決できることも多々ありそう。そんなフードロスの現状とともに、大切な食べ物を無駄なく食べきることができて家計にも優しい対処法をご紹介します。

「疲れやすい」「なぜか気分が落ち込む」「肩こりがはげしい」。思い当たる人は「かくれ貧血」かもしれません。ほとんど自覚症状が出ない人もいるため、気づかないうちに貧血になっている可能性があります。一般的な血液検査では、見逃されることもあるかくれ貧血。気づかずに放置すると慢性疲労状態となり、ひどい場合はうつ病などと間違われることもあります。その疲れ、本当に大丈夫でしょうか? かくれ貧血症例の治療を多数行っている内科医の桐村里紗先生にお話をうかがいました。

「うるおい、ツヤ、ハリのある若い頃のような肌でずっといられたら」。女性たちの永遠のテーマではないでしょうか。人間の肌の状態は10代の終わり頃から約10年間がピークと言われています。以降はコラーゲン、エラスチン、ヒアルロン酸といったうるおいのもととなる成分が減少し、肌の状態は下り坂に。放っておくとどんどん転げ落ちてしまうので、正しいケアで肌の老化を食い止めねばなりません。そのために大切なのは、自らの「美肌菌」を守り、育てることなのです。

チョコレートが健康に良い。そんな情報を、よく目にするようになりました。あんなに甘くて、カロリーもたっぷりのお菓子が、本当に体に良いのでしょうか。実はチョコレートの健康効果は、医学的に実証済み。これまでにいくつもの研究によって、裏付けられているのです。