- 食育

毎日の食卓でできるエコにチャレンジ 第2弾は「賞味期限ってなに?」

冷蔵庫を整理していると賞味期限切れの食品を見つけて、もったいないと思もいながら、廃棄したり、賞味期限間近であわてたりすることはありませんか?キッチンから賞味期限切れのレトルト食品やスナック菓子、缶詰が見みつかることも…。そんな“小さなムダ”を各家庭で見直すことで、食品ロス削減につなげていきましょう。

楽しい食事の後片付けはみんなでやっていますか?

残り物の片付けや生ゴミの処理、洗い物をお子さまと一緒にすることで、食べ物の大切さに気付けたり、生ゴミの処理方法や洗い物の工夫も認識できるはず。

片付けからできるエコなチャレンジに取り組んでみましょう。

食後に残ったまだ食べられるおかずを捨ててないかな?

季節に関わらず、冷蔵庫で保存すれば2〜3日は日持ちするよ。

でも、食材や味付けで食べられる日にちは変わるので、食べる前に匂いを確かめることを忘れずに!

お刺身など生ものが残ったら、焼いたり炒めたりして別の料理に変身させよう。

カレーや麺類を変身させるリメイクレシピについて、家族で話してみるのもいいね。(注1)

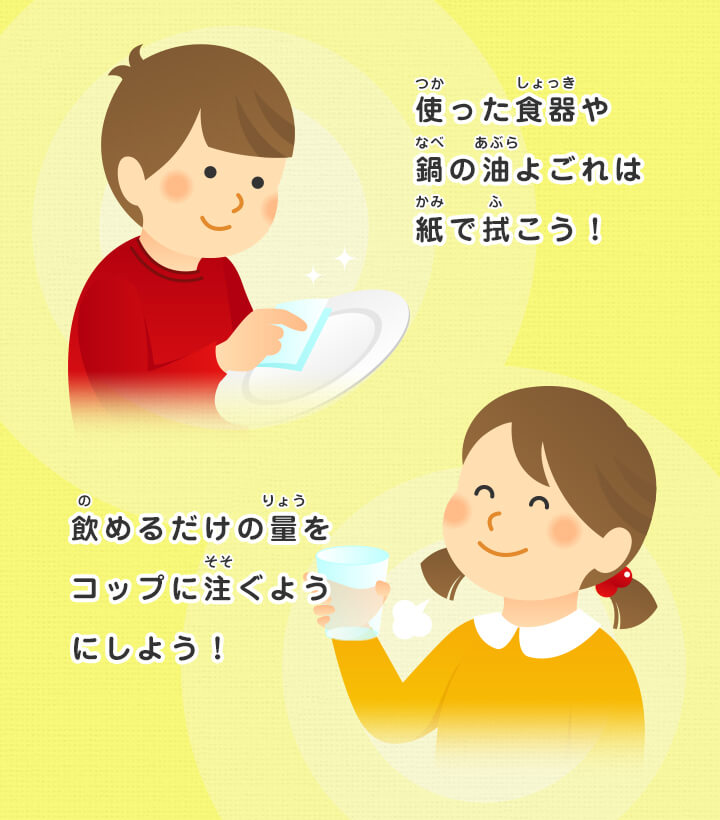

節水するには使った食器や鍋の油よごれ紙で拭いて、洗剤を使い過ぎないようにしてみよう。

水をなるべく汚さないためには調理くずを流さないように、水切りネットを使ったり、飲み残しをなくすため飲めるだけの量をコップに注いだりするようにしよう。

これまで捨てていた生ゴミも生ゴミ処理機を使えば、ゴミの量が減るし、虫や匂いの心配も減るんだ。

捨てるゴミが軽くなるだけじゃなく、堆肥(土の栄養)として家庭菜園に使ってみるのもいいね。

生ゴミ処理機がなければ、かわりにダンボールと土などで自家製処理機を作ることもできるよ。家族みんなで作ってみよう!(注2)

洗い物をするときに水を流しっぱなしにしないことはもちろん、あらかじめ食器や鍋についた油汚れをキッチンペーパーなどで拭いたり、つけ置き洗いをすることで節水につながります。また、汚れた水を処理するためには多くの水が必要。例えばコップ一杯の牛乳(200ml)をそのままシンクに流すと、処理に浴槽約11杯分の水を使うことに。限りある水資源を大切に使うためにも、飲み物は流さない。また、調理くずも流さないように水切りネットを使うようにしましょう。(注3)

調理の際に出る生ゴミの8割は水分。水切りネットを使用し、なるべく軽くすることでゴミの重さが軽減されます。また、食材のゴミを分別すればコンポストを使って軽量化や堆肥作りも可能です。(注4)

さらに普段なら捨ててしまう切れ端野菜も汁物や煮物の出汁として、またカレー作りなどに使える「ベジブロス」の材料になります。ヘタや芯、皮も使って野菜をまるごと活かせます。

ハウス食品グループではベジブロスの作り方やメニューを紹介しています。

「野菜くずはおいしさのもと!野菜だし「ベジブロス」を活用しよう」

残ったおかずは冷蔵庫で保存し、2〜3日中に食べましょう。お刺身などの生ものが残ってしまった場合は加熱調理して保存するといいでしょう。また、作り置きにしてもおいしいメニューや味付け、逆に保存に向かない食材を知っておくのも食品を廃棄せずにすむポイント。微生物の生育を抑える調味料は砂糖や塩、酢などが挙げられます。

※本ページの記載内容は記事公開時点の情報に基づいて構成されています。

\親子で「食」について考えよう/ シリーズはこちら

冷蔵庫を整理していると賞味期限切れの食品を見つけて、もったいないと思もいながら、廃棄したり、賞味期限間近であわてたりすることはありませんか?キッチンから賞味期限切れのレトルト食品やスナック菓子、缶詰が見みつかることも…。そんな“小さなムダ”を各家庭で見直すことで、食品ロス削減につなげていきましょう。

異常気象による干ばつや集中豪雨は年々増えており、わたしたちの生活にも無関係ではなくなっています。食料資源の有効活用や地球温暖化の抑制の観点からも食品ロスをいま減らさなければ、子どもたち将来世代に大きな負荷がかかります。でも家庭でできることって?そんなに難しく考えすぎなくても大丈夫。そこで、今回はまず食べ残しをなくしてみることからエコにチャレンジしてみませんか。

最近、食卓で親子で交わした会話について覚えていますでしょうか。食べている物についての会話はありましたでしょうか。「おいしいね」「何が入っているの?」「どんな味付けをしたの?」。そんな些細な、食をきっかけとした会話が実は食育には大事なのです。今回は、”親子で「食」について考えよう”というテーマで社団法人全国料理教室協会 代表理事を務める麻生怜菜さんに、お話をうかがいました。

”親子で「食」について考えよう”というテーマでお届けする第2回目は【準備編】です。「親子で食育」と一言で言っても、何から始めればいいのか悩むところ。子どもの年齢や性格によっても目的や準備することも変わってきます。前回に続き、社団法人全国料理教室協会 代表理事を務める麻生怜菜さんにお話を伺いました。

”親子で「食」について考えよう”というテーマでお届けする第3回目は【お買い物&調理編】です。どんな料理を作る?何の食材をお買い物する?など、準備が整ったら、買い出しをして調理をしましょう!最初は普段の2~3倍の時間がかかってしまいますが、なんども繰り返していくうちに、買い出しから調理までの流れを把握し、食材の旬を知ったり、調理の工程が身についたり、徐々に効率的な調理方法が身についていくものです。どんなお手伝いならできるのか、また、どんなお手伝いならやりたいと思うのか、親も子どもの様子を見ながら、成長に合わせた「食育」が提案できたら良いですね!

みなさん、ウコンと言えば、会食やパーティーなどのシーンで飲むイメージが強いのではないでしょうか?今回はそのウコンが持つ、意外なチカラに着目した2つのサプリ「クルビサ」と「ゴールデンヴェール」の開発者のお二人にお話を聞いてみました。

ハウス食品グループでは毎年、東京本社が所在する千代田区の九段中等教育学校さまの、第一学年「総合的な学習の時間『地域を知る~企業訪問』」に協力しています。この授業は、キャリア教育や社会性の育成を目的に、生徒さんが千代田区内の企業・事業者を訪ね、そこで出された課題に対して解決策を提案するというユニークなもの。ハウス食品グループはこの趣旨に賛同し、共に学ぶ気持ちで取り組みを継続しています。今回は、九段中等教育学校の1年生5名の生徒さんたちがハウス食品グループ本社CSR部の神宮字 慎さんを訪問し、食品ロスについて学習、ハウス食品グループの食品ロス削減の取り組みについて説明を受けました。そして、提示された課題「自分たちの学校の給食の食品ロスを減らす方法」について約3ヶ月かけて考え、プレゼンしてくれました。

1976年にハウス食品から発売されたフルーチェ。火を使わず、親子はもちろん、お子さま一人でも安心して作ることができるデザートを届けたいという思いから生まれました。フルーチェと牛乳があればすぐできる手軽さで、幅広い世代に親しまれています。 一方、近年、日本ではペットボトル飲料の増加などで牛乳の消費量は減少傾向にあります。また、冬はあまり牛乳が飲まれない上、コロナ禍による休校や、業務用需要の停滞もあり、牛乳消費量の減少は社会問題にもなっています。しかし牛乳は栄養価の高い食品。今回は「カモンハウス」会員の皆さまから「トークのお部屋」に寄せられた2,000件近い投稿をもとにしたフルーチェアレンジをご紹介。手軽に作れるフルーチェでもっと牛乳を使ってみませんか?ぜひ、参考にしてみてください。

カレーは子どもから大人まで大好きなメニューのひとつ。朝も昼も夜も、食卓や給食、キャンプ場など、いつどこで食べても美味しく、カレーがあるだけで不思議と楽しい時間になりませんか。ハウス食品では、1926年に「ホームカレー」を発売。以来、数多くの商品を開発し、たくさんの方に笑顔を届けてきました。今回は、ハウス食品グループ製品の想い出をお伺いしたトークのお部屋からカレーに関するエピソードを集め、漫画化しました。

最近注目を集めている“スパイスティー”。スパイシーで甘い香りは、リラックスタイムにぴったりなだけではなく、体調を崩しやすい季節の変わり目にもおすすめのドリンクです。この記事では、各スパイスの香りの特徴を解説しながら、おうちで簡単にできる“スパイスティー”のアレンジレシピをご紹介します。