- 開発ストーリー

「秋ウコン」の意外なチカラとは?!人気製品の開発秘話インタビュー!

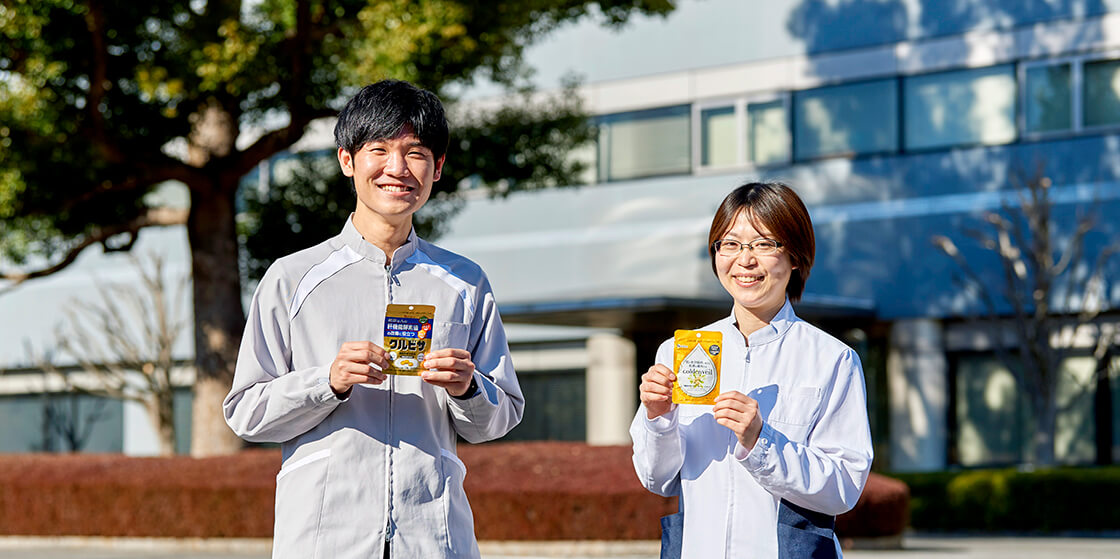

みなさん、ウコンと言えば、会食やパーティーなどのシーンで飲むイメージが強いのではないでしょうか?今回はそのウコンが持つ、意外なチカラに着目した2つのサプリ「クルビサ」と「ゴールデンヴェール」の開発者のお二人にお話を聞いてみました。

「食べ残しや売れ残りなどによって、まだ食べられる食品を捨ててしまう「フードロス(食品ロス)」。

日本のフードロス量は年間約643万トンを超えており(注1)、毎日大量に捨てられているのが現実です。「フードロス=良くないこと」という意識は高まっているとはいえ、流行りのまとめ買いをしてみたけど上手く使いきれなかった…、鮮度を必要以上に気にして食べられるものを廃棄してしまった…などの声もあり、まだまだ家庭で解決できることも多々ありそう。そんなフードロスの現状とともに、大切な食べ物を無駄なく食べきることができて家計にも優しい対処法をご紹介します。

日本で、まだ食べられるはずなのに捨てられてしまう「フードロス」の量は年間約643万トンと推計されていて、国民1人1日当たりの食品ロス量は約140g(年間約51kg)、おおよそ茶碗1杯分のご飯の量を毎日捨てていることに相当するそうです(注1)。少しの食べ残しや使い残しのつもりでも、積もり積もって大変な量になっています。しかも日本は食料自給率が低く、食料の多くを海外からの輸入に頼っている国。それなのに、大量に捨ててしまっているのです。世界では毎日の食事に困っている子どもがまだまだいる中、私たちはまだ食べられるものを捨てている。その現実を受け止めなければならないでしょう。

フードロスというと、食品会社や飲食店による廃棄が主な原因と思われがちですが、日本のフードロス量年間約643万トンのうち、事業系は約352万トンで、家庭系からは約291万トンと、実は家庭でのフードロスが約半分以上を占めています。(注1)

その主な要因は、食べ残し、直接廃棄、過剰除去(皮の剥き過ぎ)とされています。皆さんは、日々、どんな意識でフードロスと向き合っていますか?

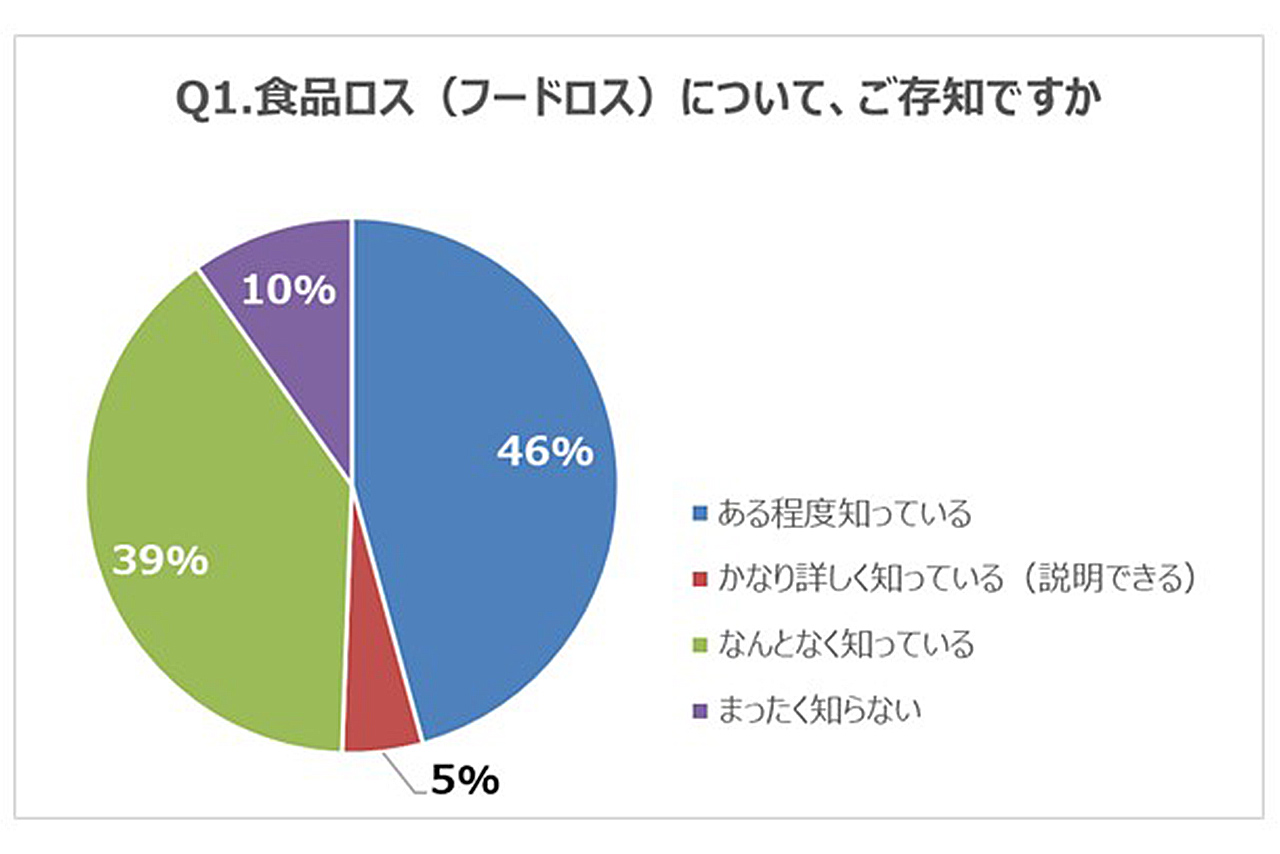

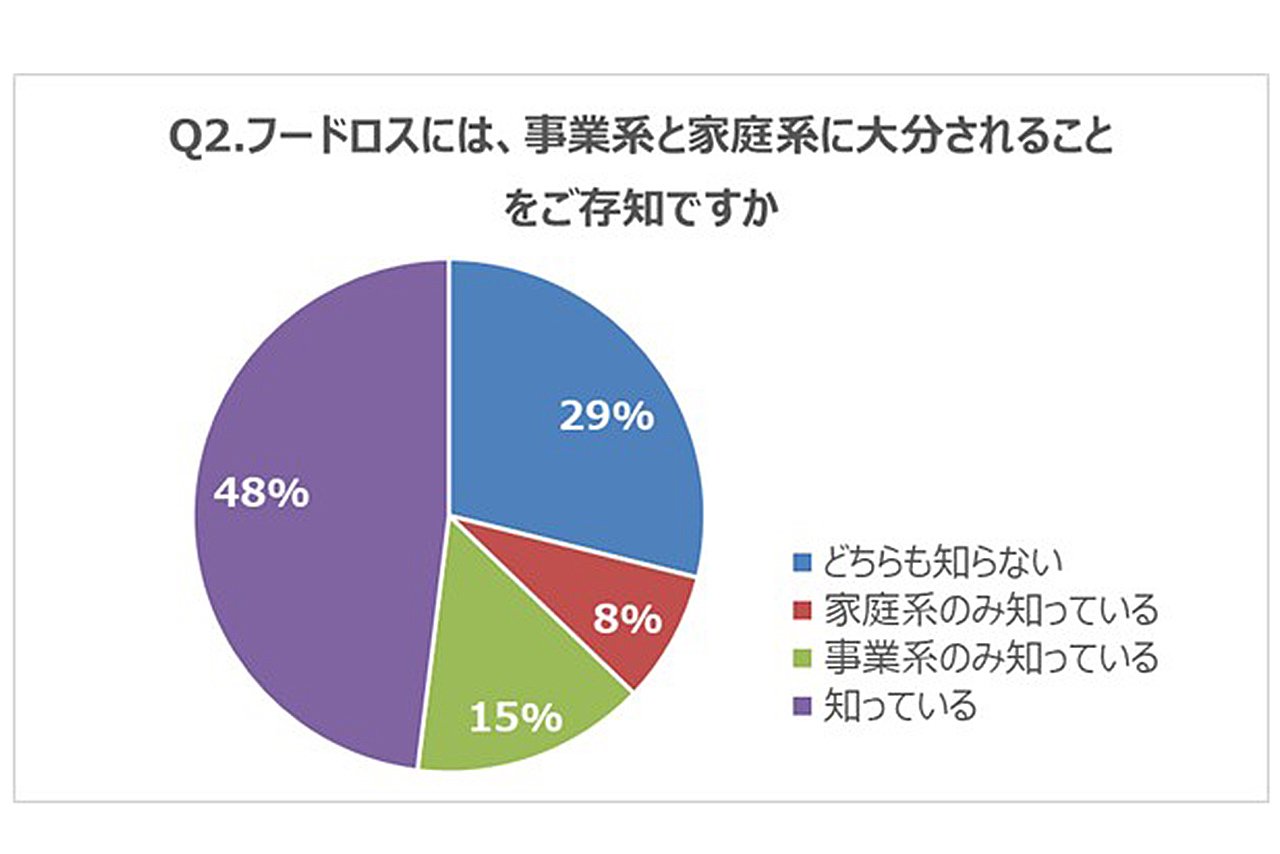

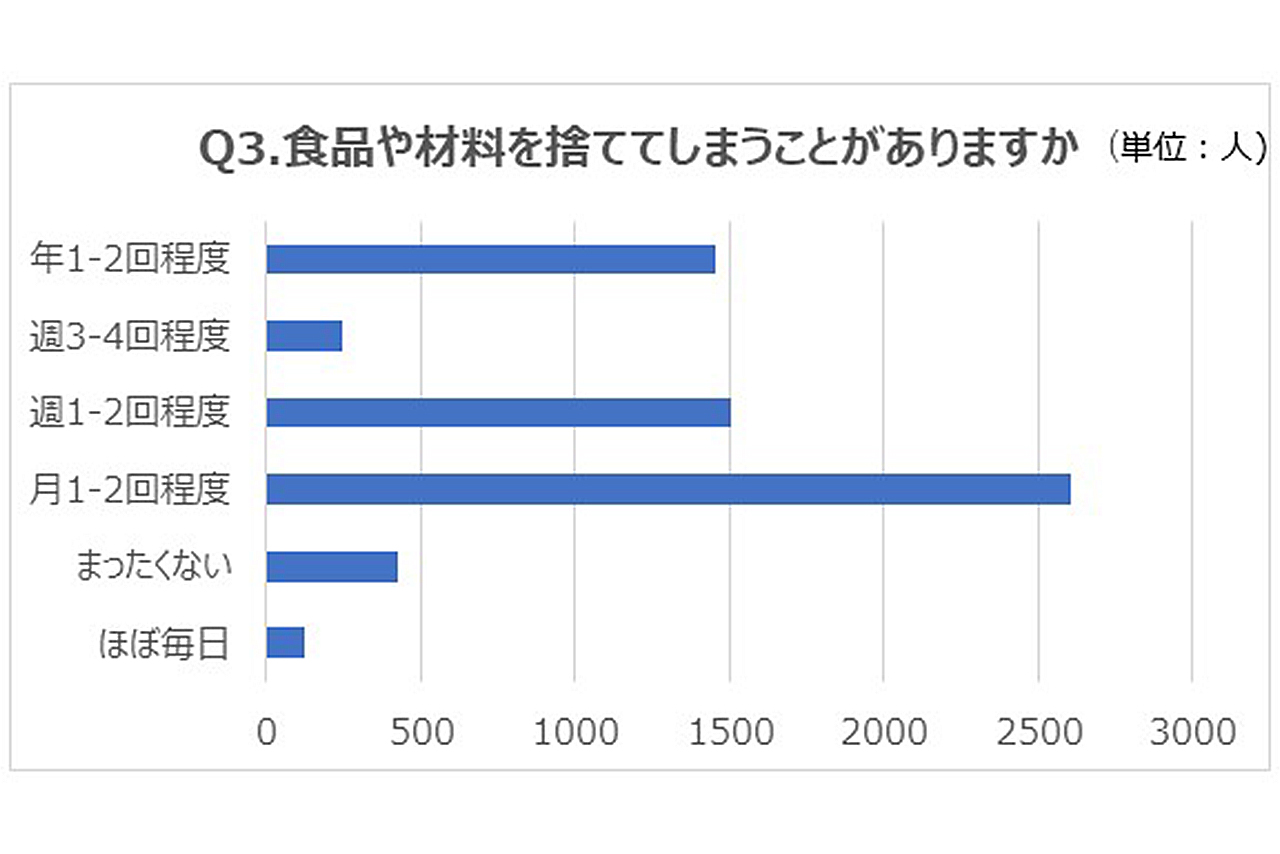

以前、ハウスクラブウェルネス会員の皆様向けにアンケートを実施した際の結果をご紹介します。

(アンケート回答人数:N=6357人)

※アンケートデータの転載・利用については、ご遠慮いただいております。

フードロスをご存知の方は90%。このサイトの読者の方だけに関心の高さがうかがえます。全国アンケートの結果で「知っている」と答えた方は74.5%(注1)なので、その数字と比較しても高い数字です。

約半分の方が「どちらも知らない」か「家庭系・事業系のみ知っている」と答えています。フードロスという言葉は知っていてもその実情はあまり知られていないようです。

1番多い解答が月1-2回程度。これは、一人年間約51kgをフードロスしている日本において少ない方だと思いますが、「捨てている」という事実が浮かび上がってきました。

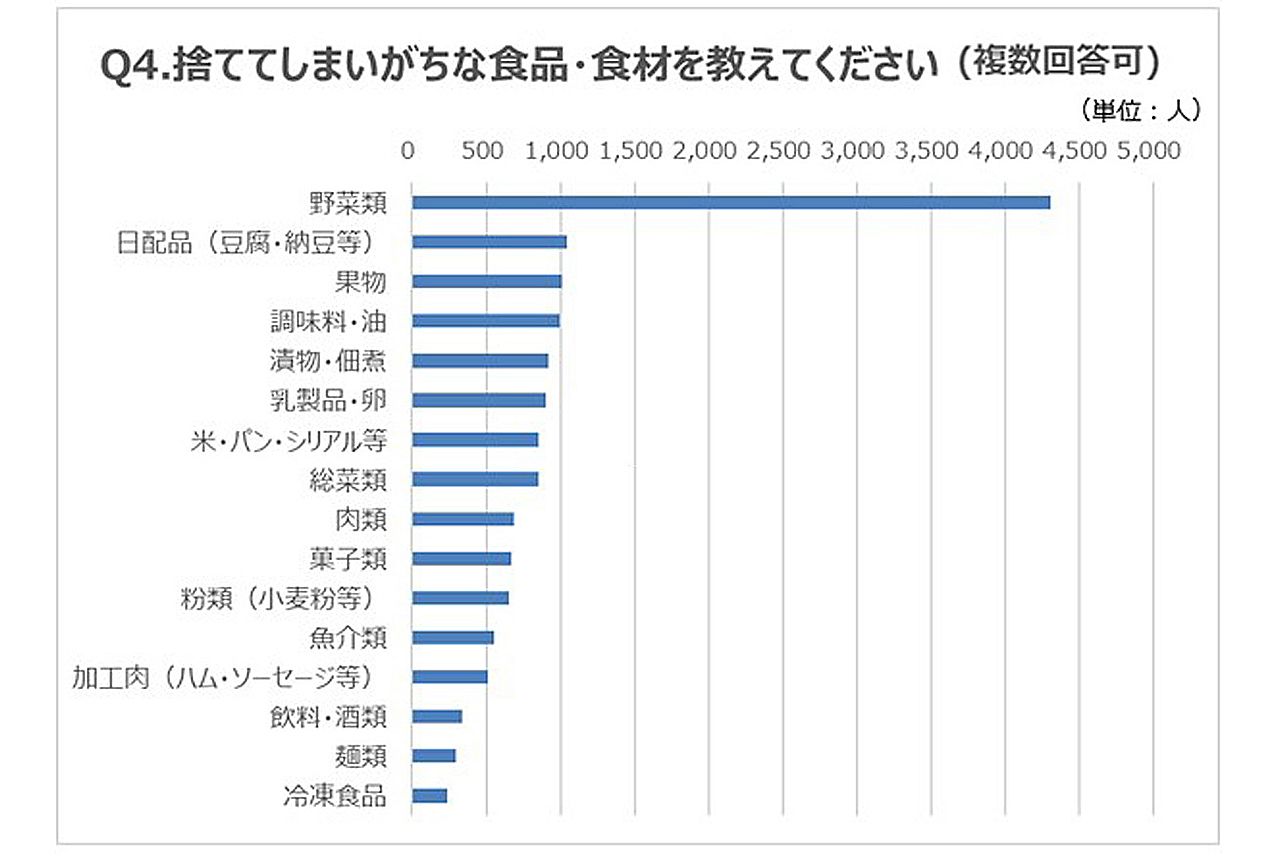

野菜類が圧倒的に多くなっています。これは日持ちがしないという特性もあるでしょうが、買い過ぎや腐るのに過敏になって過剰に捨ててしまっていることも一因かもしれません。

フードロスをご存知の方は9割以上と、このサイトの読者の方々だけに関心の高さがうかがえます。それでも約7割にあたる方が、月1-2回程度または週1-2回程度、食品や食材を捨ててしまうことがある、という結果も。食べ物を無駄にしないという意識はあっても、なかなかうまく食品を食べきる、食材を使いきることは難しいのかもしれません。

また、捨ててしまいがちな食品・食材は圧倒的に野菜類が1位。豆腐・納豆等、果物と続くところを見ると、鮮度や加工法に気をつけることがポイントかもしれません。このページの最後にフードロスを減らす工夫をご紹介しますのでぜひ参考にしてください。

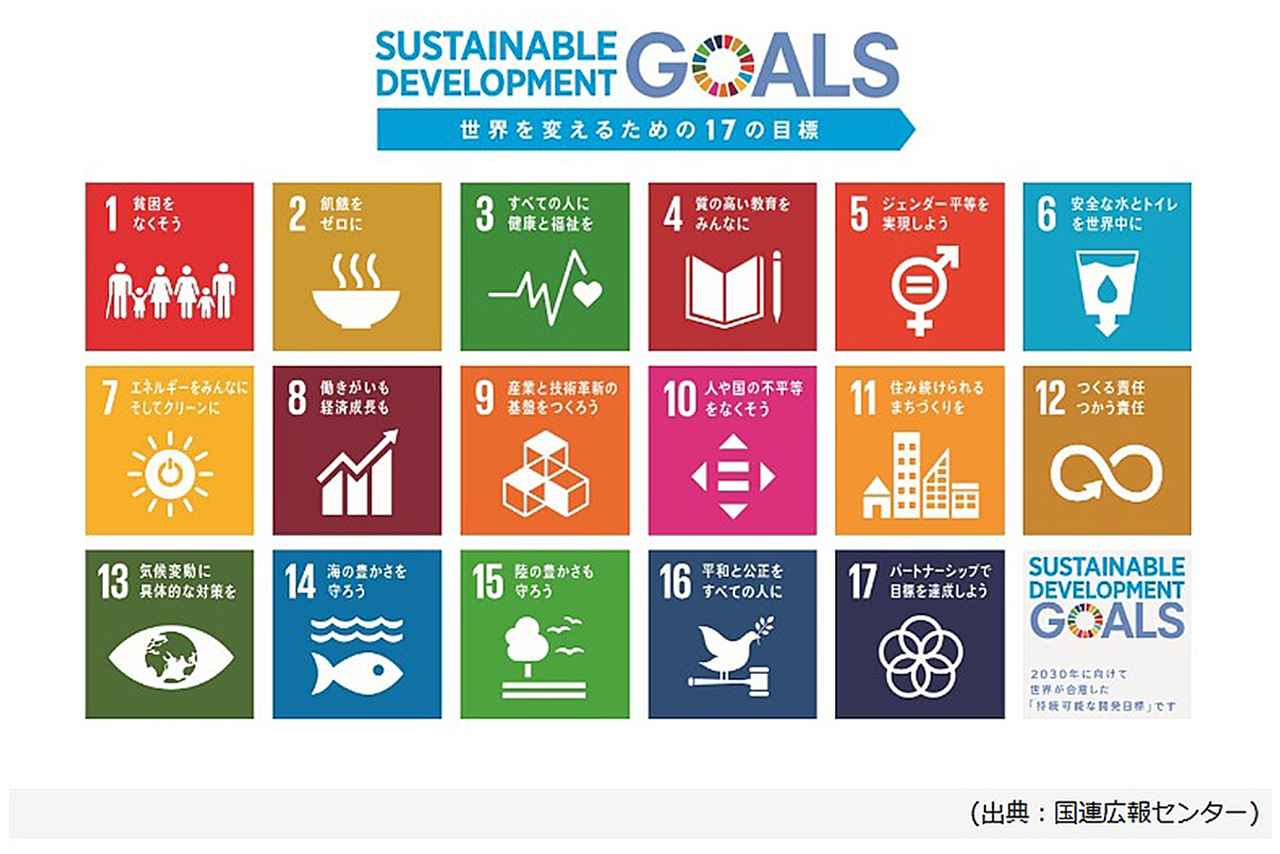

フードロスの問題は世界的にも関心の高い問題となっており、SDGs(エスディージーズ)にも改善目標として掲げられています。SDGsとは、Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)の略称で「エスディージーズ」と呼ばれています。2015年の国連サミットで採択された提言で「貧困をなくそう」「飢餓をゼロに」「すべての人に健康と福祉を」など、国連加盟193国が2030年までの15年間で達成するとした17の目標のこと。この中には「12:つくる責任つかう責任」という目標があり、さらにその中の3番目の達成基準として次のような記載があります。「2030年までに小売・消費レベルにおける世界全体の1人当たりの食料の廃棄を半減させ、収穫後損失などの生産・サプライチェーンにおける食品ロスを減少させる」です。

この削減目標を達成するために、様々な活動が始まっており、例えばハウス食品グループでは、フードロスを少しでも削減すべく、ロス削減につながる生産方法の追究や、需要予測の精度向上などに取り組んでいます。それでも発生してしまったフードロスについては肥料や飼料として再利用しているほか、賞味期限内にもかかわらず市場に流通できない製品については、福祉施設などへ無料で提供する「フードバンク」活動を実施。食品メーカーの責任として、食事業を通じて人と地球の健康に貢献し、持続可能な社会を実現するために、SDGsに紐づいた活動を続けています。

家庭でフードロスを減らすには、食品や食材を買うとき、使うときにどれだけ無駄を減らせるかがポイント。たとえ小さな行動であっても、一人ひとりが意識を高く取り組み、続けていくことで大きな削減につながります。言われてみれば当たり前のことかもしれませんが、下に挙げた6つのことを習慣化することがフードロスの予防策と言われています。(注2)

①買い物前に冷蔵庫の食材をチェック

買い物での食材の無駄をなくす最初の一歩は、家にある使える食材を知っておくこと。買い物をした後に、冷蔵庫に同じ食材がみつかる…というようなことが無いよう、買い物前に冷蔵庫をのぞいて確認を。忙しい場合は、スマートフォンで写真を撮るだけでも意外と把握できます。

②まとめ買いは慎重に

週末の買い物やネットスーパーなどでお得なまとめ買いをしたものの、使わずに期限が過ぎてしまい捨ててしまうことも…。必要なときに必要な分だけ買う方が、ロスなく経済的にお得な面もあるかもしれません。割引や無料配送のために金額だけを考えて食材をプラスするのも、よく考えて慎重に。

③すぐ使うなら期限表示は短くても

食品の買い物をする際、賞味期間が長いものを買おうと、棚の奥から商品をとってしまうことも。すぐ使う食品は棚の手前からとることで、お店側の食品ロスの削減に貢献することができます。

④保存は「正しく」「こまめに」

食品に記載された保存方法に従って保存することが大前提。誤った方法で保存すると、食品の劣化が早くなることも。また、一度に食べきれない野菜は、冷凍や乾燥の下処理をして保存すると食材を長持ちさせられます。

⑤残っている食材から使う

新しく買ってきた物を先に使いがちですが、まずは残っている食材を使い切る工夫を。また、作りすぎて残ってしまった料理はレシピサイトなどを活用してリメイクやアレンジ。可能なかぎり食べきりましょう。

⑥その日そのとき食べきれる量を作る

食事の量は体調や予定によって左右されるもの。自分はもちろん、家族とコミュニケーションをとって食べきれる量を計算して作るようにしましょう。

このように買いすぎず、作りすぎないことを日々意識して行動すると、食べ物への罪悪感もなく気持ちよく過ごせるもの。まずは、自分がどれだけフードロスをしているか把握する意味で、ロスした食品を1カ月分メモしてみることから始めてもよいかもしれません。

食べ物を大切にする、ということは当たり前のこと。「もったいない」という言葉をもつ私たちだからこそ、できることからコツコツ始めて、フードロスを減らしていきましょう。

※本ページの記載内容は記事公開時点の情報に基づいて構成されています。

みなさん、ウコンと言えば、会食やパーティーなどのシーンで飲むイメージが強いのではないでしょうか?今回はそのウコンが持つ、意外なチカラに着目した2つのサプリ「クルビサ」と「ゴールデンヴェール」の開発者のお二人にお話を聞いてみました。

ハウス食品グループでは毎年、東京本社が所在する千代田区の九段中等教育学校さまの、第一学年「総合的な学習の時間『地域を知る~企業訪問』」に協力しています。この授業は、キャリア教育や社会性の育成を目的に、生徒さんが千代田区内の企業・事業者を訪ね、そこで出された課題に対して解決策を提案するというユニークなもの。ハウス食品グループはこの趣旨に賛同し、共に学ぶ気持ちで取り組みを継続しています。今回は、九段中等教育学校の1年生5名の生徒さんたちがハウス食品グループ本社CSR部の神宮字 慎さんを訪問し、食品ロスについて学習、ハウス食品グループの食品ロス削減の取り組みについて説明を受けました。そして、提示された課題「自分たちの学校の給食の食品ロスを減らす方法」について約3ヶ月かけて考え、プレゼンしてくれました。

1976年にハウス食品から発売されたフルーチェ。火を使わず、親子はもちろん、お子さま一人でも安心して作ることができるデザートを届けたいという思いから生まれました。フルーチェと牛乳があればすぐできる手軽さで、幅広い世代に親しまれています。 一方、近年、日本ではペットボトル飲料の増加などで牛乳の消費量は減少傾向にあります。また、冬はあまり牛乳が飲まれない上、コロナ禍による休校や、業務用需要の停滞もあり、牛乳消費量の減少は社会問題にもなっています。しかし牛乳は栄養価の高い食品。今回は「カモンハウス」会員の皆さまから「トークのお部屋」に寄せられた2,000件近い投稿をもとにしたフルーチェアレンジをご紹介。手軽に作れるフルーチェでもっと牛乳を使ってみませんか?ぜひ、参考にしてみてください。

カレーは子どもから大人まで大好きなメニューのひとつ。朝も昼も夜も、食卓や給食、キャンプ場など、いつどこで食べても美味しく、カレーがあるだけで不思議と楽しい時間になりませんか。ハウス食品では、1926年に「ホームカレー」を発売。以来、数多くの商品を開発し、たくさんの方に笑顔を届けてきました。今回は、ハウス食品グループ製品の想い出をお伺いしたトークのお部屋からカレーに関するエピソードを集め、漫画化しました。

最近注目を集めている“スパイスティー”。スパイシーで甘い香りは、リラックスタイムにぴったりなだけではなく、体調を崩しやすい季節の変わり目にもおすすめのドリンクです。この記事では、各スパイスの香りの特徴を解説しながら、おうちで簡単にできる“スパイスティー”のアレンジレシピをご紹介します。