「フードバンク」をご存じですか。直訳するなら「食べ物の銀行」。賞味期限内であるにもかかわらず一般市場に流通できない食品などを集め、それを必要とする人へ配布を行う社会貢献活動のことです。

「食品ロス」をめぐる深刻な現状

日本で本来食べられるにもかかわらず企業や家庭から捨てられている食料、いわゆる「食品ロス」の年間総量は、約643万トン(平成28年度推計 ※農林水産省・環境省)。これは国連世界食糧計画(WFP)による食糧援助量(約380万トン、平成29年)の1.7倍。年間1人当たりの食品ロス量は51kgで、コメの消費量(約54kg)にも相当し、毎日大型(10トン)トラック約1760台分を廃棄している計算になります。それほどの食料が、届くべき人や地域へ届かずにただ捨てられていることを、私たちの多くは知りません。

「誰もがお腹いっぱいになって夜眠れる社会」を実現するセーフティーネット

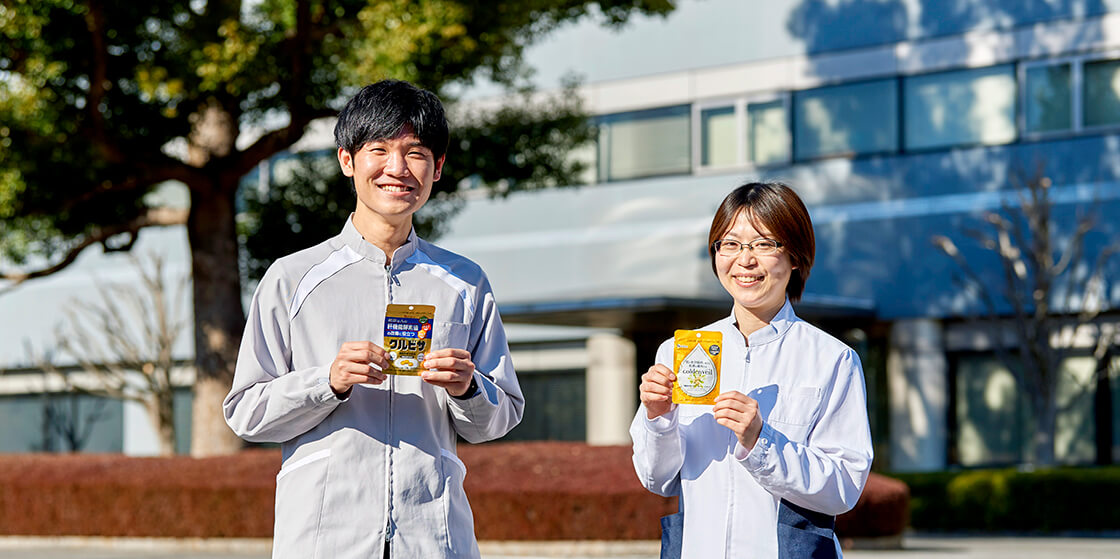

フードバンク2HJは、「Food for All People(すべての人に、食べ物を。)」をモットーに掲げ、食品メーカーや大手スーパーなどの企業から、様々な理由で市場に流通できなくなったものの、本当はまだ十分安全に食べられる食品を引き取り、子どもたちや路上生活者に届ける活動を行っているNPO(特定非営利活動法人)。2000年に活動を開始し、2002年には法人化して本格的に活動をはじめました。

「誰もがお腹いっぱいになって夜眠れたら、どんなにうれしいことか。それは、私たちがその一員であることを誇りに思える社会です。私はそんな未来が来ることを信じています」と、チャールズさんは穏やかな口調で語ります。

「私たちは常に『食べ物を運んでくれる人』をたくさん必要としていますし、ピックアップ拠点を増やす努力をしています」と、チャールズさんは話します。「あなたのフードバンクはここですよ、と、日本の交番と同じようにいつでも自由に自分の食べ物にアクセスできる場所を、社会資産として整備したい。これは人の手を通してみんなのお腹が満たされる社会づくり、セーフティーネットなのです」。

食品提供企業とのパートナーシップは、対等で尊重しあう関係

「2011年の震災後、日本社会の意識が変わりました」とチャールズさんは指摘します。活動開始以来、それまではまだ大きな倉庫もなく、ボランティアもチャリティー活動の進んだ海外の出身者が多い小さな組織だった2HJに、日本人の協力者、しかも若い人がどんどん増えたのだそうです。

2HJが届けているものは食品だけではないのかもしれない

チャールズさんは、活動を続ける中で最近気づいたことがあるそうです。

浅草橋のパントリーには、柱や壁一面、これまでのボランティア参加者やスポンサー企業の名前が手書きで色とりどりに書き込まれていました。「この壁は、みんなの思いがこもった宝物ですね」との取材班の言葉に、微笑んで無言で頷くチャールズさん。

執筆者プロフィール

マクジルトン・チャールズ(Charles E. McJilton)さん

セカンドハーベスト・ジャパン(2HJ)CEO。1963年生まれ、アメリカ・ミネソタ州出身。1984年に海軍勤務で来日し2年間駐留。1991年、上智大学で修道士を目指すために再来日。この頃から山谷(東京都台東区)での炊き出しに従事。1997年1月から1998年4月まで隅田川沿いでホームレス生活を体験。2002年にNPO(特定非営利活動法人)に認定された日本初のフードバンク組織を設立(現在の2HJ)。セカンドハーベスト ジャパン

※本ページの記載内容は記事公開時点の情報に基づいて構成されています。