- 開発ストーリー

「秋ウコン」の意外なチカラとは?!人気製品の開発秘話インタビュー!

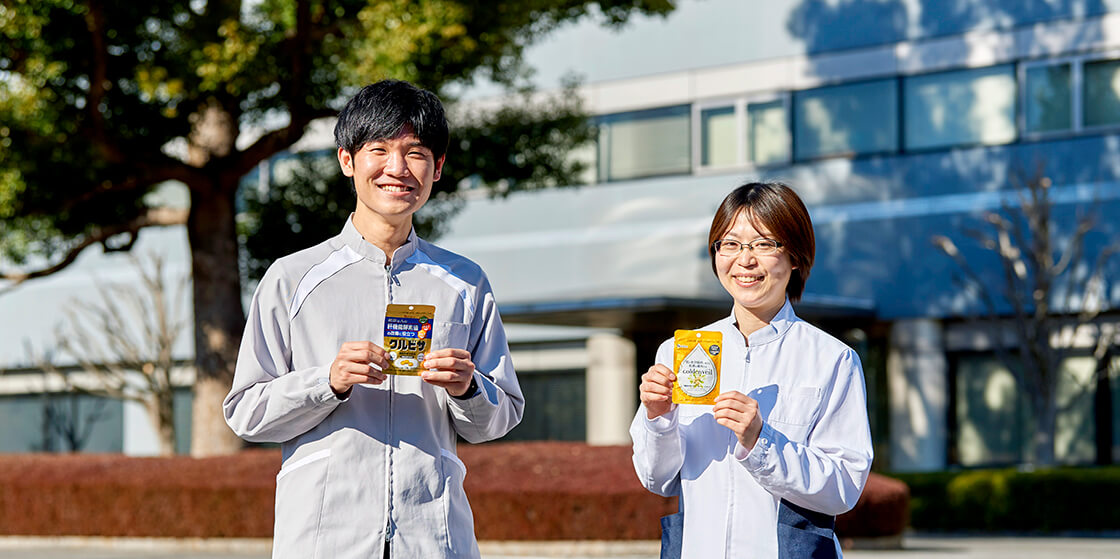

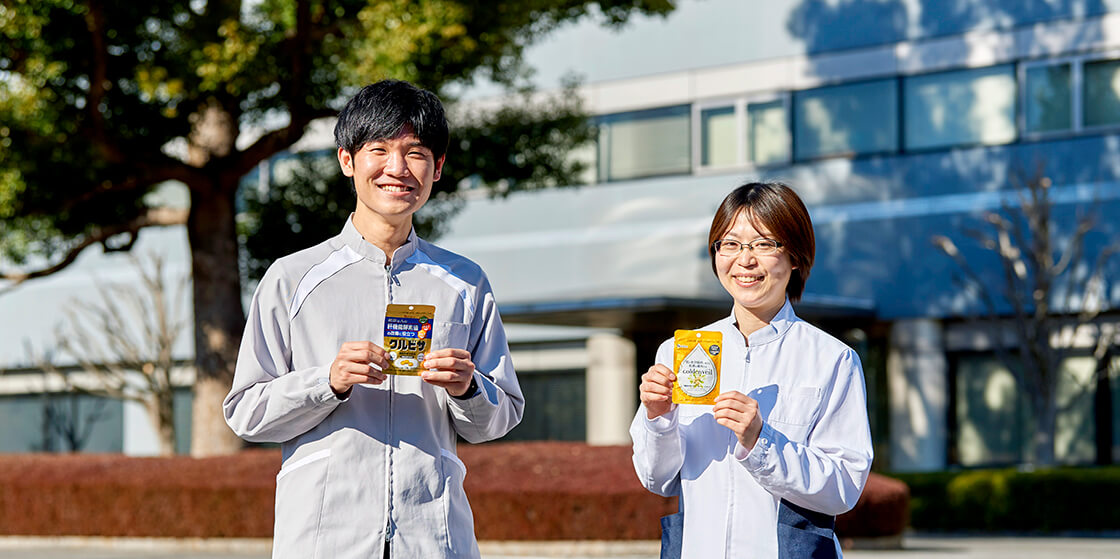

みなさん、ウコンと言えば、会食やパーティーなどのシーンで飲むイメージが強いのではないでしょうか?今回はそのウコンが持つ、意外なチカラに着目した2つのサプリ「クルビサ」と「ゴールデンヴェール」の開発者のお二人にお話を聞いてみました。

アメリカでは「TOFU(豆腐)」が大ブーム。前編では、アメリカでTOFU事業を展開するハウスフーズアメリカ社の商品や意外なTOFUの食べられ方をご紹介しましたが、後編では、TOFUを取り巻く新しいムーブメントや、コロナ禍の意外な影響について、ハウスフーズアメリカ社高橋寛昌がご紹介します。

前編では、アメリカでの日本食ブームや健康ブームによるTOFUの需要拡大についてご紹介しましたが、最近は健康面だけでなく、環境負荷が少ない食品としてTOFUを選ぶ人が増えているそうです。

「動物性たんぱく質を摂らないベジタリアン、ヴィーガンが求めるたんぱく源としてのTOFUは非常に重要な存在で、供給使命を感じています。さらに環境・倫理の側面から広がっている近年の植物由来食品(Plant-Based Food/プラントベースフード)ブームは、TOFUにとって新たな、そして最大のムーブメントといえるでしょう」(高橋)

アメリカで動物性よりも植物性の食品を摂りたいと考える人が増えているのには、大きく3つの理由があるといいます。

まずは健康面。食肉が多く出回っていて、スーパーマーケットでも日本とは比べものにならないくらい肉製品が売られているアメリカですが、どんどん『低カロリー』『低コレステロール』『低不飽和脂肪酸』のたんぱく質がフォーカスされています。

次に環境面。ハンバーガーパテを1枚作るのと、TOFUを1パック作るのとでは、どちらの環境負荷が低いか、といったことを考えて食品を選ぶアメリカ人が増えています。ミートオルタナティブ(肉の代替商品)と呼ばれる商品のメーカーが『植物性食品の環境負荷は非常に低い』とアピールしていることもあり、『自分がこの食品を摂ることで、環境に貢献できている』という消費者のマインドセットを生み出しているのです。

さらに3つめは動物愛護などの倫理面です。これらの理由からアメリカではプラントベースフードのブームが起こり、今では3人に1人は肉の消費を控えているというデータもあるそうです。

「ベジタリアンやヴィーガンではないけれど、肉を控えたい『フレキシタリアン』と呼ばれる人たちが、今後はTOFUの主要なお客様になっていくのだと考えています」(高橋)

TOFUはアメリカでも幅広い人たちに受け入れられていますが、世代により、その消費のされ方に違いがあるようです。

「若い世代はやはり『環境面』を意識していますね。とくにミレニアル世代やZ世代と呼ばれる80年代以降生まれの世代は、食品以外でも、環境に配慮した商品や企業を選んでいます。その点でも、彼らはTOFUやミートオルタナティブ(肉代替品)に今後も手を伸ばすでしょう。

逆に、ブーマー世代と呼ばれる中高年層は、『健康面』からTOFUを選んでいる人が多いと感じます。やはりある程度の年齢になると、自分の健康に関心が向くからでしょう。そもそも、小さい頃から『環境に優しい商品を』『健康的な食品を』といわれて育ってきた若い世代と、中高年ではTOFUの消費へのアプローチがまったく違うといえるでしょう。

これからはミレニアル世代やZ世代にもっとTOFUに振り向いてもらわなければいけません。さらに、今後はブームを牽引する西海岸、東海岸だけでなく、中西部など『まだTOFUが身近ではない地域』にも多くの商品を並べたいと考えています」(高橋)

2020年、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の拡大により、アメリカの食肉業界に問題が発生した影響で、TOFUの売り上げが大幅に伸びたことがワシントンポストなどの主要メディアで報じられました。実際にハウスのTOFUにも大きな影響があったようです。

「まず、パニックバイイング(買いだめ)が起こった時にTOFUの売り上げが非常に伸びました。それはあくまでも一過性だと思っていましたが、供給が安定しても売り上げはしっかり底上げされていたのです。消費者も『今後、どんなたんぱく質を摂ればいいか?』と真剣に考えた結果、TOFUを選んでくれた人が増えて、その後もTOFUの良さを理解して買い続けている人もいるはずです。なにより、健康的な食事で免疫力を上げたいという意識も根付いたのではないのでしょうか。

COVID-19の影響で、大学のフードコートやカフェテリアなど、若い人たちに食べてもらえるレストラン、外食施設へのTOFU供給が滞りましたが、今後学生が学校へ戻ってきたら、まだまだ市場は成長すると確信しています。特に若い世代にはベジタリアンやヴィーガンも多いですし、健康や環境への意識も高い。もっと生産体制を整えて、より多くの人たちに商品を届けたいと思っています。

アジア人にとってTOFUは手軽で日常的な食品ですが、アメリカにおけるTOFUは、プラントベースフードを代表する食材のひとつとして、健康面や環境負荷という側面を考えると、とても価値の高い製品だと認識しています。

もっとたくさんのアメリカの方々に手にとってもらえるよう、商品開発にも力を入れて、さらなる価値を提供したいと考えています」(高橋)

最後に、日本の読者に向けたメッセージをもらいました。

「私も入社してから知りましたが、ハウスがTOFUを売っていることをまず知っていただきたい。日本ではハウスというとカレーやシチューのイメージで、もちろんそれも多くの国で売られているのですが、まったく違ったTOFUという事業で、ハウスが今世界的に注目を浴びていることをお伝えしたいです。

実は、社内でも『ハウスフーズアメリカってなにをやっているのかな?』と思われているかもしれません。私自身もアメリカ赴任前はハウス食品社内の多くの方々と同じようにカレーにまつわる事業に携わっていましたので、『えっ?TOFU?どんな仕事をすることになるのかな?』とは思いました(笑)。しかし、今となっては、TOFU事業にはものすごくポテンシャルがあって、どんどん新しい層の人たちがTOFUを食べてくれていると日々実感しています。もともと日本の食品を海外に広めたいと思いハウスに入社しましたが、実際に海外に来て、日本の食材は世界に誇れるし、まだまだ伸びしろがあるのだと確信しています。

『ハウスといえば……』といわれるカレーの売り上げを、いつかTOFUが超える日が来てもおかしくないですし、今回お伝えしたように、世界的な消費の潮流から見ても、限りなく可能性を秘めた事業です。私たちの活躍しだいで、TOFUのプレゼンスは世界中でもっと上がっていくはずですし、それがハウスフーズアメリカの使命でもあると思っています。

だから、ハウスは『カレーだけじゃない』ことを知っていただけたら嬉しいです」(高橋)

※本ページの記載内容は記事公開時点の情報に基づいて構成されています。

みなさん、ウコンと言えば、会食やパーティーなどのシーンで飲むイメージが強いのではないでしょうか?今回はそのウコンが持つ、意外なチカラに着目した2つのサプリ「クルビサ」と「ゴールデンヴェール」の開発者のお二人にお話を聞いてみました。

ハウス食品グループでは毎年、東京本社が所在する千代田区の九段中等教育学校さまの、第一学年「総合的な学習の時間『地域を知る~企業訪問』」に協力しています。この授業は、キャリア教育や社会性の育成を目的に、生徒さんが千代田区内の企業・事業者を訪ね、そこで出された課題に対して解決策を提案するというユニークなもの。ハウス食品グループはこの趣旨に賛同し、共に学ぶ気持ちで取り組みを継続しています。今回は、九段中等教育学校の1年生5名の生徒さんたちがハウス食品グループ本社CSR部の神宮字 慎さんを訪問し、食品ロスについて学習、ハウス食品グループの食品ロス削減の取り組みについて説明を受けました。そして、提示された課題「自分たちの学校の給食の食品ロスを減らす方法」について約3ヶ月かけて考え、プレゼンしてくれました。

1976年にハウス食品から発売されたフルーチェ。火を使わず、親子はもちろん、お子さま一人でも安心して作ることができるデザートを届けたいという思いから生まれました。フルーチェと牛乳があればすぐできる手軽さで、幅広い世代に親しまれています。 一方、近年、日本ではペットボトル飲料の増加などで牛乳の消費量は減少傾向にあります。また、冬はあまり牛乳が飲まれない上、コロナ禍による休校や、業務用需要の停滞もあり、牛乳消費量の減少は社会問題にもなっています。しかし牛乳は栄養価の高い食品。今回は「カモンハウス」会員の皆さまから「トークのお部屋」に寄せられた2,000件近い投稿をもとにしたフルーチェアレンジをご紹介。手軽に作れるフルーチェでもっと牛乳を使ってみませんか?ぜひ、参考にしてみてください。

カレーは子どもから大人まで大好きなメニューのひとつ。朝も昼も夜も、食卓や給食、キャンプ場など、いつどこで食べても美味しく、カレーがあるだけで不思議と楽しい時間になりませんか。ハウス食品では、1926年に「ホームカレー」を発売。以来、数多くの商品を開発し、たくさんの方に笑顔を届けてきました。今回は、ハウス食品グループ製品の想い出をお伺いしたトークのお部屋からカレーに関するエピソードを集め、漫画化しました。

最近注目を集めている“スパイスティー”。スパイシーで甘い香りは、リラックスタイムにぴったりなだけではなく、体調を崩しやすい季節の変わり目にもおすすめのドリンクです。この記事では、各スパイスの香りの特徴を解説しながら、おうちで簡単にできる“スパイスティー”のアレンジレシピをご紹介します。