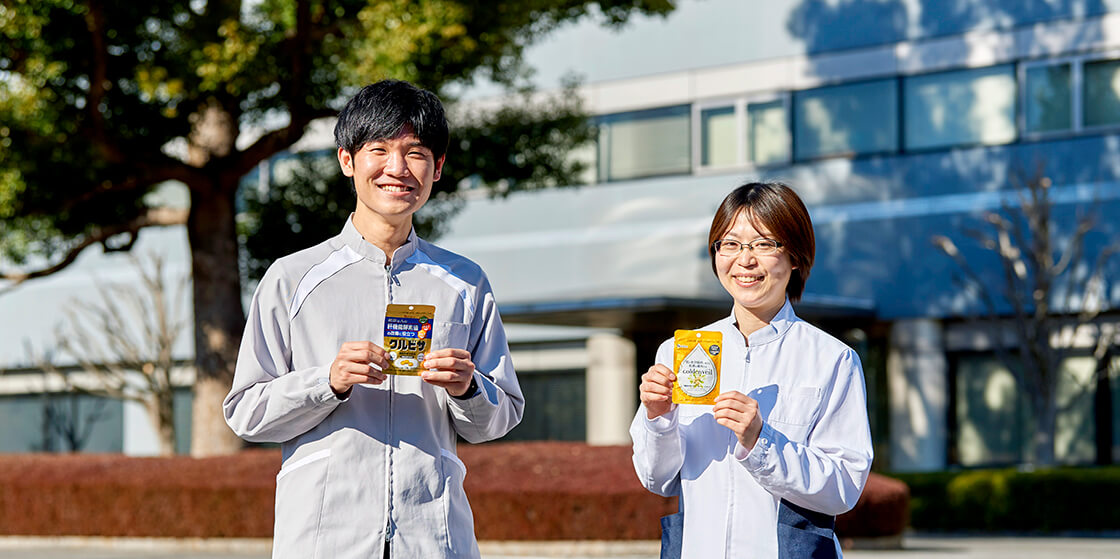

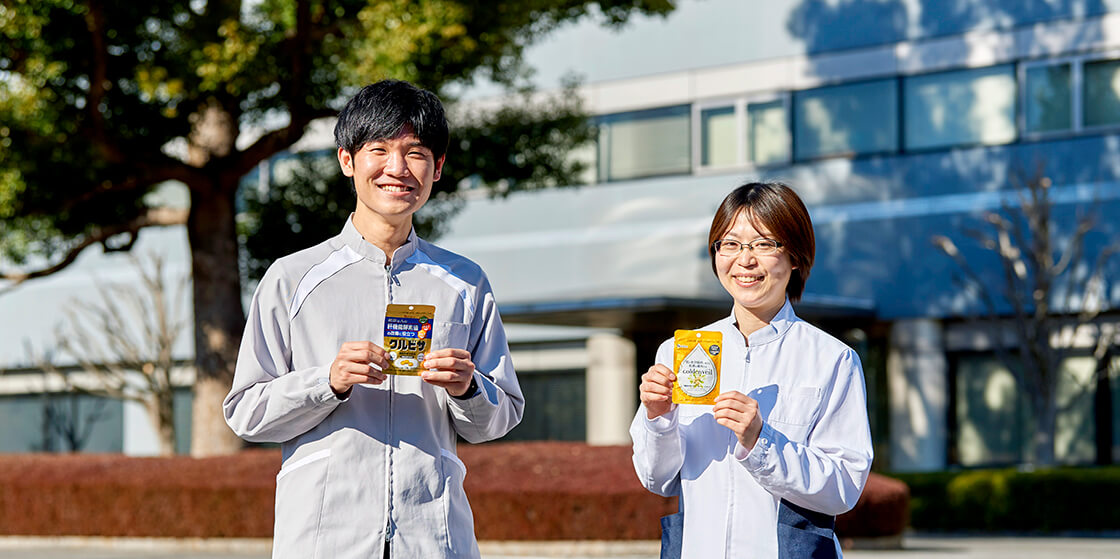

- 開発ストーリー

「秋ウコン」の意外なチカラとは?!人気製品の開発秘話インタビュー!

みなさん、ウコンと言えば、会食やパーティーなどのシーンで飲むイメージが強いのではないでしょうか?今回はそのウコンが持つ、意外なチカラに着目した2つのサプリ「クルビサ」と「ゴールデンヴェール」の開発者のお二人にお話を聞いてみました。

毎日の家事や育児、仕事で忙しくて体の疲れが取れず、些細なことで家族や周囲の人にイライラしてしまう。よくあることと思いがちですが、本人の意思とは関係なくなぜかイライラしてしまうような場合は、女性ホルモンのバランスが崩れている可能性があります。女性ホルモンが乱れるとイライラのほかにも、頭痛や肩こりなどさまざまな症状があらわれます。女性ホルモンの働きと上手に付き合う方法について、正木クリニック院長で臨床内科医の正木初美先生にお話をうかがいました。

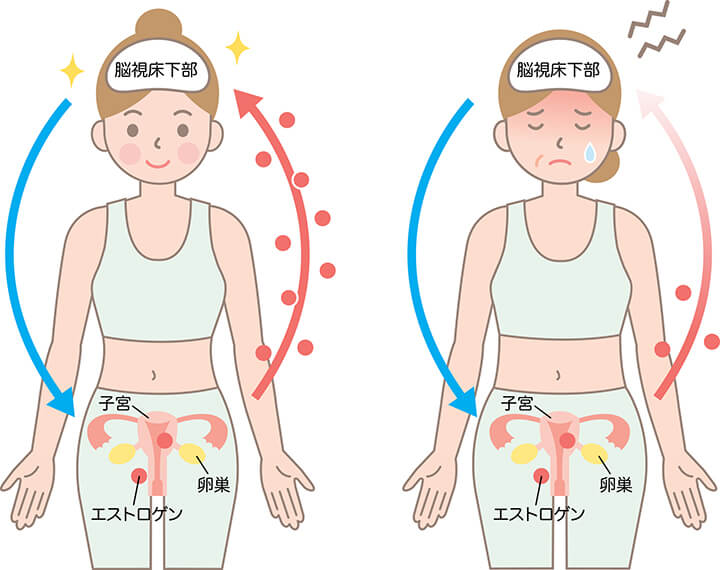

女性は初経を迎える思春期の頃から20代~40代にかけての性成熟期、更年期と約40年もの間、女性ホルモンと深い関わりがあります。女性ホルモンには「エストロゲン」と「プロゲステロン」の2種類があり、どちらも卵巣から一定のサイクルで分泌されています。エストロゲンは女性らしさをつくるホルモンで、妊娠や出産、皮膚や骨、血管などを守る働きがあります。プロゲステロンは妊娠した場合に妊娠を継続するよう働きます。その他にも自律神経を整えたり、脳細胞の機能を維持したり女性の体を支える大切な働きをしています。

2つの女性ホルモンがきちんと分泌されるように指令を出すのは、脳の視床下部です。思春期から性成熟期にかけては、脳から卵巣へ指令があると、女性ホルモンが正常に分泌されます。

一般的に、女性ホルモンが急激に増える思春期と、急激にホルモンが減り始める45歳から55歳(閉経前後の5年ずつ)の更年期にホルモンのバランスが乱れやすくなると言われています。正木先生によれば、女性ホルモンはデリケートで、卵巣機能が正常でも、生活環境や精神面などでストレスがあると、脳からの指令がうまくいかず、ホルモンの分泌が乱れることもあると言います。自律神経やホルモンバランスが乱れると、体や心の不安、イライラ、肌のトラブル、月経トラブルなどさまざまな不調があらわれるのです。

こうした症状が女性の更年期の症状とよく似ていることから、「プレ(プチ)更年期では?」と心配になって、20代や30代の女性が正木先生を受診するケースが増えているそうです。「更年期世代ではないにもかかわらず、更年期のような症状が出ている場合に、プレ(プチ)更年期という言葉が使われているようです。しかし、医学的にはそうした言葉や概念はありません。体調不良やストレス、環境の変化、激しいダイエットなどで自律神経の働きが崩れ、卵巣ホルモンの分泌が乱れて、月経不順が起こります。この月経トラブルが原因で更年期と同じような症状があらわれているのです。」

ちなみに、更年期の症状には加齢に伴う卵巣機能の低下が関係しています。脳が指令を出しても十分な女性ホルモンが出なくなるものの、脳からは指令が続くため、視床下部が混乱してしまうのです。視床下部は女性ホルモン分泌のほか、自律神経や免疫系などの体の重要な働きをコントロールする役割があるため、イライラや頭痛などさまざまな体の不調が起こるのです。

一方で、更年期世代の人で不調があり、検査をしても、女性ホルモン値は正常値ということもよくあることなのだそう。「何か症状が出るとすぐに『更年期障害かも』と思ってしまいがちですが、女性は年齢に関係なく、ストレスなどからホルモンバランスや自律神経が乱れることがあります。月経トラブルがある場合や、何かの不調が長引く場合は、別の病気が隠れていることもあるので、自己判断せず婦人科や女性の不調外来などがある医院を受診してください。」

では、食事の面から女性ホルモンの乱れを整える方法はあるのでしょうか。女性ホルモンのエストロゲンに似た働きをして、女性の健康や美しさを保つ働きをするのが、大豆製品に多く含まれる大豆イソフラボンです。女性ホルモンを整える効果があるので、月経のトラブルや、更年期のほてりなどの症状が穏やかになると言われています。大豆にはイソフラボンのほかにも、ビタミンやミネラル、食物繊維などの栄養素がバランスよく含まれているので、毎日の食事で取り入れましょう。

大豆イソフラボンの1日摂取目安量の上限値は70〜75mg/日(大豆イソフラボンアグリコン換算値)です(※1)。食事に加えてサプリメントなどを摂取する場合、過剰摂取に注意が必要ですが、1日の食事の中で納豆や副菜、味噌汁というように数回に分けて食べる場合は心配はいりません。

そんな中、最近注目されているのが、「エクオール」です。体内にエクオール産生菌という腸内細菌がいるかどうかで大豆イソフラボンの効果が変わるというのです。

「大豆製品を食べると、腸内でイソフラボンの一つである『ダイゼイン』が腸内細菌の力を借りて『エクオール』という物質に変換されます。体内で女性ホルモンに似た働きをするため注目されていますが、腸内にエクオールを作ることができるエクオール産生菌がある人は、日本人女性の約半分と言われ全員が持っているわけではありません。」

エクオールを作れる人でも大豆製品をとらなければ、その効果はありません。エクオールが産生できるかどうかにかかわらず、毎日とるよう心がけたいですね。

次に、女性ホルモンのバランスや自律神経を整え、月経トラブルなどからくる不調をセルフケアで軽減する方法をご紹介しましょう。正木先生によると、不調の改善や予防のためには、適度な運動、質の良い睡眠をしっかり取ること、栄養バランスのとれた食事、ストレスを取り除くようにするなど、生活習慣を見直すことが大切です。

「1日に30分程度のウォーキングなどの有酸素運動やストレッチなどは、自律神経を整えます。ヨガなどで腹式呼吸をすると自律神経のバランスが整うので、精神的な落ち込みも軽減します。適度な運動は心身ともにリラックスします。まずは、風景を楽しみながら散歩をするなど、無理なく楽しんで続けられる運動を始めましょう。」

日常生活では、仕事や家庭などでストレスや疲労をためないよう心がけ、悩みがあれば、その思いを友人や家族に聞いてもらうなどして、取り除くようにしましょう。

イライラを緩和するアロマテラピーもおすすめだそうです。「お風呂に入るときに精油(エッセンシャルオイル)を数滴落としてお湯につかったり、お部屋でアロマをたいたりして芳香浴をしましょう。香りを吸い込むと精油の成分が脳に働きかけ、心と体がリラックスします。精油はご自身がいい香りだと感じるものを選べばいいですよ。」

正木先生が強調するのは、毎日を健康に過ごすためにも、不調を感じたら無理をせず休むようにして、体と心のバランスを崩さないようにすること。女性は不調があっても我慢をしがちですが、月経トラブルや不調などがある場合は、ホルモン補充療法や漢方薬などで症状が軽減されることも多いといいます。不調を放置すると、その不調が年々重くなる場合もありますので、かかりつけの医療機関で相談するなど、自分に合ったセルフケアを取り入れ、女性ホルモンとうまく付き合っていきましょう。

みなさん、ウコンと言えば、会食やパーティーなどのシーンで飲むイメージが強いのではないでしょうか?今回はそのウコンが持つ、意外なチカラに着目した2つのサプリ「クルビサ」と「ゴールデンヴェール」の開発者のお二人にお話を聞いてみました。

ハウス食品グループでは毎年、東京本社が所在する千代田区の九段中等教育学校さまの、第一学年「総合的な学習の時間『地域を知る~企業訪問』」に協力しています。この授業は、キャリア教育や社会性の育成を目的に、生徒さんが千代田区内の企業・事業者を訪ね、そこで出された課題に対して解決策を提案するというユニークなもの。ハウス食品グループはこの趣旨に賛同し、共に学ぶ気持ちで取り組みを継続しています。今回は、九段中等教育学校の1年生5名の生徒さんたちがハウス食品グループ本社CSR部の神宮字 慎さんを訪問し、食品ロスについて学習、ハウス食品グループの食品ロス削減の取り組みについて説明を受けました。そして、提示された課題「自分たちの学校の給食の食品ロスを減らす方法」について約3ヶ月かけて考え、プレゼンしてくれました。

1976年にハウス食品から発売されたフルーチェ。火を使わず、親子はもちろん、お子さま一人でも安心して作ることができるデザートを届けたいという思いから生まれました。フルーチェと牛乳があればすぐできる手軽さで、幅広い世代に親しまれています。 一方、近年、日本ではペットボトル飲料の増加などで牛乳の消費量は減少傾向にあります。また、冬はあまり牛乳が飲まれない上、コロナ禍による休校や、業務用需要の停滞もあり、牛乳消費量の減少は社会問題にもなっています。しかし牛乳は栄養価の高い食品。今回は「カモンハウス」会員の皆さまから「トークのお部屋」に寄せられた2,000件近い投稿をもとにしたフルーチェアレンジをご紹介。手軽に作れるフルーチェでもっと牛乳を使ってみませんか?ぜひ、参考にしてみてください。

カレーは子どもから大人まで大好きなメニューのひとつ。朝も昼も夜も、食卓や給食、キャンプ場など、いつどこで食べても美味しく、カレーがあるだけで不思議と楽しい時間になりませんか。ハウス食品では、1926年に「ホームカレー」を発売。以来、数多くの商品を開発し、たくさんの方に笑顔を届けてきました。今回は、ハウス食品グループ製品の想い出をお伺いしたトークのお部屋からカレーに関するエピソードを集め、漫画化しました。

最近注目を集めている“スパイスティー”。スパイシーで甘い香りは、リラックスタイムにぴったりなだけではなく、体調を崩しやすい季節の変わり目にもおすすめのドリンクです。この記事では、各スパイスの香りの特徴を解説しながら、おうちで簡単にできる“スパイスティー”のアレンジレシピをご紹介します。