- 開発ストーリー

「秋ウコン」の意外なチカラとは?!人気製品の開発秘話インタビュー!

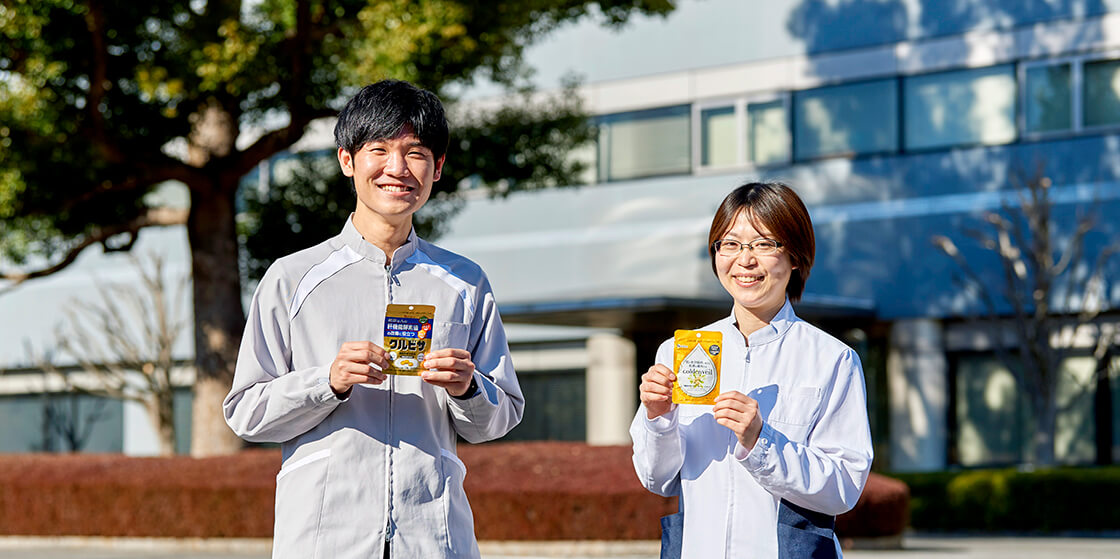

みなさん、ウコンと言えば、会食やパーティーなどのシーンで飲むイメージが強いのではないでしょうか?今回はそのウコンが持つ、意外なチカラに着目した2つのサプリ「クルビサ」と「ゴールデンヴェール」の開発者のお二人にお話を聞いてみました。

”飲む点滴”とまで言われる栄養抜群の甘酒。最近ではスーパーマーケットなどでも多くの種類が手に入るようになりました。千葉県の創業340年余りになる自然酒蔵元「寺田本家」の23代目の次女として生まれ、24代当主とともに酒蔵を守り続けながら、発酵料理研究家としても活躍中の寺田聡美さんに、甘酒に含まれる栄養素から、日々の生活で手軽に摂取できる飲み方、飲む以外にも美味しいアレンジレシピをお伺いしました。

甘酒の歴史は、実に古墳時代にまでさかのぼり、『日本書紀』にも登場するほど古くから日本人に親しまれている飲み物です。江戸時代には、夏バテを防ぐ滋養ある飲み物として庶民に人気だったそうです。一口に甘酒と言っても、大きく分けて2種類あります。「一つは米と麹を混ぜて発酵させたもの、もう一つは酒粕に砂糖を加えて水で溶かしたタイプのものです」と寺田さん。

ここでは「米と麹を混ぜて発酵させたもの(麹甘酒)」について紹介していきます。麹甘酒は、酒粕による甘酒とは異なり、砂糖を使わない自然の甘みが特徴です。ノンアルコールで、お子さまや妊婦の方でも飲むことができます。甘酒は滋養ある飲み物として古くから愛されている伝統的な発酵ドリンクですが、実際どんな栄養素が含まれているのでしょうか?

意外にも甘酒に関する研究はまだ少なく、未知なものも含めたくさんの栄養素の全容はまだ解明されていません。しかしながら甘酒にはさまざまな栄養があるのがわかってきており、中でも疲労回復や美肌に効果があるとされる5つの栄養素をご紹介します。

①ブドウ糖(グルコース)

麹甘酒の甘味は、米のでんぷんが糖化されたブドウ糖によるもので、酒粕による甘酒とは異なり、砂糖を使わない自然の甘みが特徴です。ブドウ糖は、脳が唯一エネルギー源にできるもので、甘酒の中には約20%も含まれています。(注1)

「甘酒は、麹菌の酵素によってブドウ糖がすでに分解されているので、消化しやすく、内臓に負担をかけないのが特長です」と寺田さん。疲れた胃腸や身体にもやさしく、効率よくエネルギーに変換してくれます。(注2)

②必須アミノ酸

人間の身体は約20種類のアミノ酸で構成されていますが、そのうちの9種類が必須アミノ酸とよばれ、これらは体内で生成できず食事から摂るしかありません。(注3)甘酒には、これら必須アミノ酸9種類がすべて含まれています。(注2)なかでもバリン、ロイシン、イソロイシンの3種のアミノ酸は、疲労物質のひとつ、乳酸の発生を抑えるといわれています。(注4)

③ビタミンB群

ビタミンB群は、糖質をエネルギーに変える手助け(代謝)に欠かせないものですが、ひとつのビタミンだけではなく互いに助け合って機能しています。甘酒にはビタミンB1、B2、B6、ナイアシン、葉酸が含まれています。(注2)(注5)

④酵素

酵素は体内の栄養素の分解、運搬などの代謝に、とても大切な働きをするタンパク質の一種です。甘酒には、でんぷん質を消化して糖分に分解するアミラーゼ、タンパク質をアミノ酸に分解するプロテアーゼ、脂肪を分解するリパーゼの3大消化酵素など300以上の酵素が含まれているといわれています。(注4)(注6)

⑤エルゴチオネイン、コウジ酸、フェルラ酸

エルゴチオネインはキノコや菌類に多く含まれているアミノ酸の一種で、すぐれた抗酸化作用があると言われています。またコウジ酸もメラニンの生成を抑えシミやくすみを防ぎます。高い抗酸化作用があると注目されているフィトケミカルのフェルラ酸も含まれ、アンチエイジングが期待できます。(注1)

甘酒は手作りすることもできますが、日々の生活に気軽に取り入れるには、市販されている甘酒もおすすめです。最近ではさまざまなメーカーから甘酒の商品が販売されていますが、寺田さんに市販されている甘酒の選び方のポイントをお聞きしました。

「前述したように、甘酒には二種類あります。まずは米麹で作られた甘酒を選ぶこと。そして余計な砂糖などが加えられていないものを選びましょう」と寺田さんは話します。市販の甘酒には、甘味を足すために砂糖や人工甘味料や、保存料や酸化防止剤などが添加されているものがあります。砂糖や人工甘味料が入っていると、血糖値を急激に上げたり、糖分のとりすぎになったりするので、原材料は米と米麹のみのシンプルな甘酒がおすすめです。

甘酒の独特の匂いや味が苦手という方は、ココアやチャイに砂糖を入れる代わりに甘酒を足したり、果物と豆乳やヨーグルトでスムージーにすると飲みやすくなります。(注2)

ドリンクだけでなく、甘酒は「料理にも取り入れられますよ」と寺田さん。一番簡単なのは、甘酒を使ったケチャップです。

<作り方>

甘酒ケチャップの保存期間は、密閉容器に入れて冷蔵庫で3週間程度。ピザソースやナポリタン、チキンライスなどに使うことができます。

また、ふだんの料理に、砂糖やみりんなどの調味料代わりに甘酒を使うことで、まろやかで優しい味になるとのこと。醤油に甘酒を加えて肉や魚を照り焼きにしたり、ピーナッツバターやココアに甘酒を混ぜたチョコペーストにし、トーストに塗ったりしても美味しくいただけます。砂糖不使用で栄養価が高く、さらに調味料としても大活躍してくれる発酵食品の甘酒。ぜひ日々の暮らしに取り入れてみてください。(注2)

みなさん、ウコンと言えば、会食やパーティーなどのシーンで飲むイメージが強いのではないでしょうか?今回はそのウコンが持つ、意外なチカラに着目した2つのサプリ「クルビサ」と「ゴールデンヴェール」の開発者のお二人にお話を聞いてみました。

ハウス食品グループでは毎年、東京本社が所在する千代田区の九段中等教育学校さまの、第一学年「総合的な学習の時間『地域を知る~企業訪問』」に協力しています。この授業は、キャリア教育や社会性の育成を目的に、生徒さんが千代田区内の企業・事業者を訪ね、そこで出された課題に対して解決策を提案するというユニークなもの。ハウス食品グループはこの趣旨に賛同し、共に学ぶ気持ちで取り組みを継続しています。今回は、九段中等教育学校の1年生5名の生徒さんたちがハウス食品グループ本社CSR部の神宮字 慎さんを訪問し、食品ロスについて学習、ハウス食品グループの食品ロス削減の取り組みについて説明を受けました。そして、提示された課題「自分たちの学校の給食の食品ロスを減らす方法」について約3ヶ月かけて考え、プレゼンしてくれました。

1976年にハウス食品から発売されたフルーチェ。火を使わず、親子はもちろん、お子さま一人でも安心して作ることができるデザートを届けたいという思いから生まれました。フルーチェと牛乳があればすぐできる手軽さで、幅広い世代に親しまれています。 一方、近年、日本ではペットボトル飲料の増加などで牛乳の消費量は減少傾向にあります。また、冬はあまり牛乳が飲まれない上、コロナ禍による休校や、業務用需要の停滞もあり、牛乳消費量の減少は社会問題にもなっています。しかし牛乳は栄養価の高い食品。今回は「カモンハウス」会員の皆さまから「トークのお部屋」に寄せられた2,000件近い投稿をもとにしたフルーチェアレンジをご紹介。手軽に作れるフルーチェでもっと牛乳を使ってみませんか?ぜひ、参考にしてみてください。

カレーは子どもから大人まで大好きなメニューのひとつ。朝も昼も夜も、食卓や給食、キャンプ場など、いつどこで食べても美味しく、カレーがあるだけで不思議と楽しい時間になりませんか。ハウス食品では、1926年に「ホームカレー」を発売。以来、数多くの商品を開発し、たくさんの方に笑顔を届けてきました。今回は、ハウス食品グループ製品の想い出をお伺いしたトークのお部屋からカレーに関するエピソードを集め、漫画化しました。

最近注目を集めている“スパイスティー”。スパイシーで甘い香りは、リラックスタイムにぴったりなだけではなく、体調を崩しやすい季節の変わり目にもおすすめのドリンクです。この記事では、各スパイスの香りの特徴を解説しながら、おうちで簡単にできる“スパイスティー”のアレンジレシピをご紹介します。